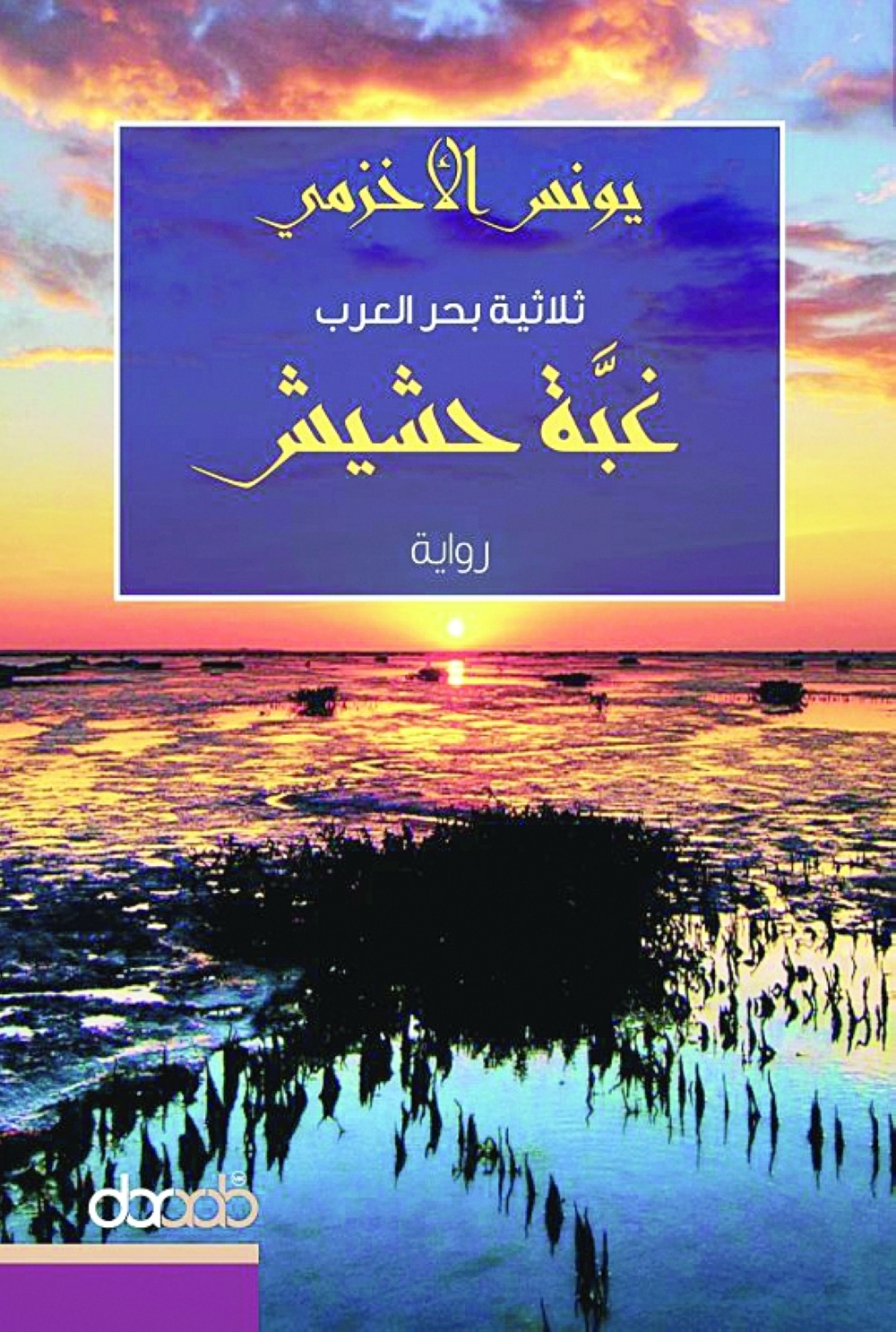

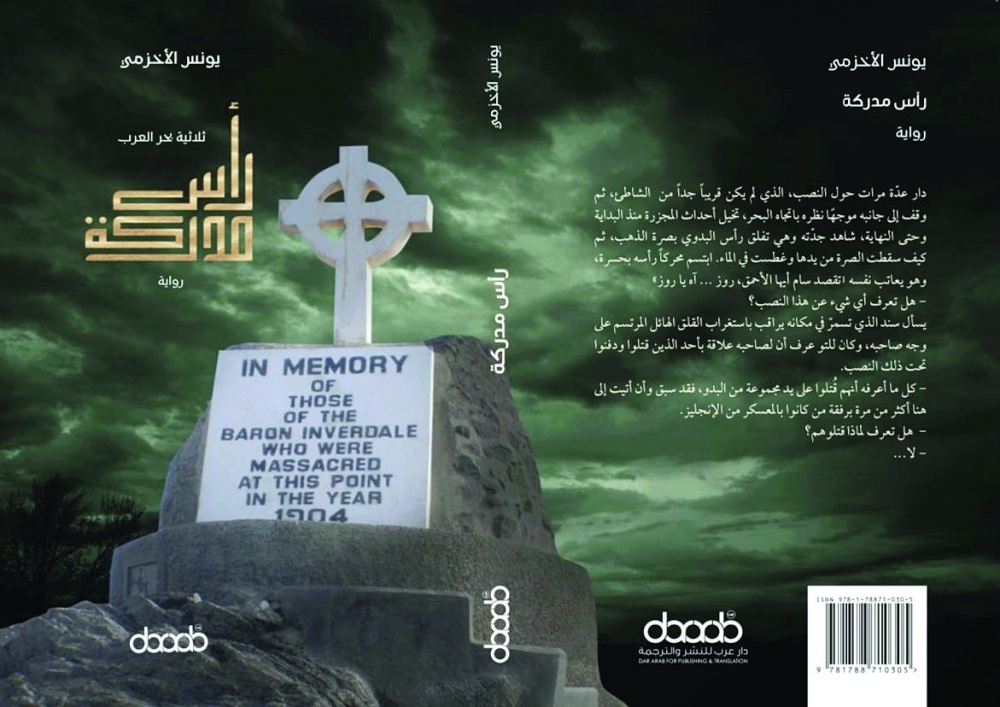

مقطع من رواية «رأس مدركة» الجزء الثالث من ثلاثية بحر العرب

(مدينة ليدز، إنجلترا)

سبتمبر 2016

تتصاعد أصوات نواقيس الكاتدرائية الواقعة على شارع جورج الأعظم في مدينة ليدز البريطانية، فتغوص صوفيّا في خشوع عميق، أكثر من المعتاد، خشوع غارق في التوسل والرجاء، تدعو ربّها أن يكلل بالنجاح رحلة زوجها ديفيد المشوبة بالقلق إلى الصحراء.

سعيدة وهي تتخيل حياتها القادمة، تحاصرها تلك الصور الجميلة - ليل نهار - منذ اليوم الذي عثرت فيه على السرّ، اليوم الذي اعتبرته الأهم على الإطلاق في مسيرة حياتها هي وديفيد، فتلمح نفسها تستيقظ أول الصبح في وسط غرفة نوم واسعة مسكونة بالدعة والخدر، سريرها مخملي طري، تفوح من أرجاء أغطيته روائح عطور فرنسية، تغطي جسدها قطعة حرير وردية ناعمة. تتمطى وتتثاءب مثقلة بالخدر الذي تعززه في جسدها نسمة الهواء الباردة القادمة من فوق مياه البحر الأبيض المتوسط في ساحل «بيليك» الساحر الواقع في اتجاه الغرب من مدينة أنطاليا التركية.

تفتح عينيها ببطء. «آه، كم هي رائعة حياة الأميرات». تقول في سرّها، ثم أشارت بالثالوث شاكرة للرب نعمه، بينما يقف هادئًا أمامها جسد العذراء المقدس المنحوتِ على قطعة خشبية عريضة من شجرة زيتونٍ معمّرة. «لا بدَّ وأنَّ الرب قد ألقى الكثير من المحبة في قلب صاحب اليدين اللتين شكّلتا كل هذا الجمال المُتقن»، تهمس لنفسها، وهي تتذكّرُ ما سمعته من روبرت، قسيس الكنيسة السبعيني المتقوس الظهر، عن هذا التمثال، وأنه كان في الأساس، ضمن أثمن مقتنيات كاتدرائية بازيليك القديس بطرس البابوية العريقة والكائنة في وسط أرض مدينة الفاتيكان الصغيرة، النائمة في القسم الشمالي من مدينة روما العظيمة، قبل أن يُحملَ إلى ليدز مع سقوط دولة نابليون، منذ أكثر من مائتي سنة.

تنظر في عيني العذراء الهادئتين لتستمد منهما مقدارًا أكبر من الطمأنينة والأحلام، فيتهادى إلى سمعها صوت هادئ وقور هامسًا أن لا خوف مما هو قادم.

غاصت بعدها في صلاة نعمة. «يا أبانا الذي في السماوات، شكرا لك على هذا المعروف الكبير، شكرًا لك على كل ما تقدّمه لأجلنا ولأجل حياة جميلة نحلم بها». سمحت لصوتها لأن يتردد بين جدران القاعة، بعد أن أفلت من قضبان الكتمان دون إرادة منها. ملأت الابتسامة وجهها، وروبرت يلتفت إليها، ويهز برأسه على أثر سماع صوتها.

بعدها أغمضت عينيها وذهبت في صلاة عميقة، دعت فيها ربّها أن يسهل الطريق لزوجها، مقتنعة بأنه لا محالة سيستجيب لها. ثم لمحت وهي مغمضة العينين، ديفيد العائد إليها بسرعة من رحلته الموفقة، وعلامات الفرح الكبير تتطاير من على وجهه، وهو يزف إليها الخبر السعيد. حاولت أن تستعطف قطرات من دموعها، لكنها عجزت.

لم تكن لتشكّ في لحظة أن غير الرب وراء كل ما يحدث لهما، مثلما لم تكن لتفسر تلك الإشارات التي ما فتئ يرسلها إليها سوى أنه دعم لها لتمضي قُدمًا فيما عزمت عليه. وكيف لها أن تشكّ أو أن تفسر الأمر بخلاف ذلك؟! فما الذي يعنيه ظهور ذلك الدفتر لها بتلك الطريقة الاستثنائية بعد أن ظلّ محشورًا داخل أحد الأجزاء الخمسة لذلك المجلد الضخم، ربما لعقود طوال، ثم في وقت لاحق، أن ظهر لهما ذلك الإعلان الغريب وسط صفحة الإنترنت، لينتشلهما من حيرتهما في كيفية الوصول إلى صحراء بحر العرب، ويحيل تقطيب وجهيهما إلى ابتسامة، بعد أن استعمر قلبيهما قلق شديد من إمكانية تحقيق ما قرراه، وكانا قاب قوسين أو أدنى من الاستسلام.

لا تفسير لذلك سوى أن هنالك من يحرك الأمور باتجاهٍ ما نهايته خير لهما، وأنه لا أحد سوى الرب. لا تقع مثل تلك الأحداث مصادفة، يستحيل أن تقع، واثقة تمامًا من ذلك، ولو كان ثمة ذرة من شكّ لما غامرت ودفعت بزوجها لأن يتركها لوحدها لفترة قد تطول، ويدخل في مغامرة مجهولة المخاطر، وهما اللذان لم يحدث أن ابتعدا عن بعضهما بعضًا منذ أن ارتبطا قبل عشرين عاما، لأكثر من خمسة أيام متتالية. وكان ذلك يحدث رغمًا عنهما، لأسباب، في العادة تتعلق بعملهما، فيسافر هو أو هي لحضور دورة تدريبية أو مؤتمر في بقعة بعيدة.

اختارت له عن عمد يوم أحد ليبدأ مشواره، ودَّعته عند محطة القطار الذاهب إلى لندن، عند منتصف النهار، واتجهت مباشرة إلى الكنيسة.

كفٌّ طرية تربت على كتفها بحنو بالغ:

- لقد خرج الجميع يا ابنتي وأنت ما زلت في مكانك. هل من أمر يقلقكِ؟

- لا شيء أيها الأب، كنتُ أشكر الرب على ما منحني إياه من حياة جميلة ورائعة.

- أنت فتاة طيبة ومؤمنة، وسيمنحك الرب ما تحلمين به، ثقي بذلك.

كان صوته هذه المرة مختلفًا، عريضًا ومليئًا بنبرة عطف واسعة، لم تسمعه يتحدث بمثل طبقة الصوت هذه من قبل.

تلك كانت يد الرب تمثلت في يد روبرت، وتلك كانت كلمات الرب المرسلة على لسانه، تلك حقيقة لا يمكن الجدال حولها، تؤكد لنفسها، وهي تخطو خارجةً من الكنيسة بمشيةٍ بطيئةٍ، فهي لا تود انقطاعًا سريعًا للهالة الروحانية التي تحيطها وهي بين أحضان الجدران المقدسة. يزداد يقينها رسوخًا، وتتوسع الابتسامة على وجهها، وشعرتْ في لحظتها برضا واسع يغمر صدرها، ويتدفق في دمها وروحها. قلبها يهتف، تُسمع دقاته، لقد اتخذت، بلا شكّ، القرار المناسب لها ولزوجها، القرار الذي أراد لهما الرب أن يتخذاه.

ولم تنس، وهي تغادر المبنى، أن تُسلّم على تلك العجوز الفقيرة التي اعتادت على رؤيتها تجلس على الدرج قدّام باب الكنيسة بعد انتهاء الصلاة، ومناولتها العملات المعدنية التي تكون قد جمّعتها طوال الأسبوع، في العادة لا تزيد عن خمسة جنيهات. هذه المرة استبدلت بها ورقة من فئة العشرين جنيها. «ربما كان عليّ أن أعطيها مبلغًا أكبر»، تعاتب نفسها وهي تلمحُ العجوز تبتعد عنها مبتسمة، وفرحة أكثر من أي يوم أحدٍ مضى. تذكرت المرات التي وعدت فيها نفسها بالتخفيف من حرصها الشديد على المال، والذي أزعج ديفيد كثيرا في مراتٍ عديدةٍ، لكنها عجزت عن الوفاء بوعدها.

لمحت أمامها -وهي تخطو خارج سور الكنيسة، في الحديقة الصغيرة الواقعة على مقربة- أبوين يلعبان مع طفليهما، ولد وبنت، يبدو أنهما توأم لم يتجاوزا الرابعة من العمر، لكنهما على الرغم من بعد المسافة بينها وبينهما، وبرغم وجود آخرين غيرها في المكان؛ لوّحا بكفيهما نحوها تحديدًا، فجزمت أن تلك رسالة أخرى لها من ربها، وأن عليها أن تفي بوعدها لزوجها، وأن تتبنى حين يعود، لأجل رغبته، ولأجل رغبة الرب كما هو واضح كذلك، طفلان: صبي وصبية.

همست وهي ترفع نظرها للسماء: «شكرا أيها الرب العظيم». حاولت مع دموعها ثانية، كي تُبرهن له حالة الفرح الشديد التي تعتريها، لكن الدموع استعصت.

وجه السماء أعلى رأسها صافٍ تمامًا، لا يعكر صفو زرقته سحابة، ذلك على عكس التنبؤات التي سمعتها في محطات التلفزة، والتي أكدت أن اليوم سيكون مثل الأمس وقبله، مليء بالغيوم والمطر.

زقزقة عصافير رائعة تنبعث من بين أغصان أشجار الدردار حولها، وسنجاب صغير يركض وسط الأوراق اليابسة أمامها، ويختفي داخل أحد الجذوع، يتابع حركاته عن قريب رجل عجوز يجلس على أحد الكراسي الخشبية بصمت، وهو يرتشف من كوبه.

تمضي ناحية شقتها، وعلامات الفرح تعتري وجهها، وشفتاها لا تتوقفان عن الابتسام، غير مصدقة أن الرب يتتبع خطاها أولا بأول، يدهشها أن يهتم بأمرها لتلك الدرجة!! إنه يكترث لتفاصيل صغيرة أحيانًا لم تكن تتخيل أن يلتفت لها وسط انشغالاته بالخلق المنتشر في مشارق الأرض ومغاربها، صغيرهم وكبيرهم. ثمة حبٌّ خاص إذن يحيطه بها، وكأنه رأف بحالها أخيرًا بعد سنين طويلة، كانت قد سلّمت أنه يأس منها وابتعد.

«أنا من كنتُ لاهية عنه». تراجع نفسها، متحسرة على تلك السنين التي غفلت فيها عن التواصل معه. حاولت أن تفسر أسباب ذلك الالتفات المفاجئ نحوها، ولماذا هي دونًا عن الآخرين، لكنها لم تفلح، فاقتنعت بما رواه روبرت من أن الرب الذي يملك قلبًا رقيقًا جدًا، يختار بين الحين والآخر واحدًا من أبنائه، ليميزه عن البقية في المحبة. «لا يحتاج الرب لأن يفسر لنا حبه واهتمامه بأحد من أولاده، وهو من أوجد في داخلنا نحن البشر مثل ذلك الإحساس. بل حتى الرُّسُل أنفسهم وهم أقرب البشر إليه، ميزوا بين أولادهم. تلك مشيئة الرب، ولا بد أن تكون له حكمة عظيمة في ذلك، تبقى عقول البشر قاصرة عن فهم كل شيء».

تكرّ في ذهنها، والابتسامة تتمطى على وجهها، تاريخ حياتها من جديد، علّها تتذكر الأعمال الحميدة التي قامت بها، والتي بسببها استحقت تلك الرعاية. تذكرت قصة مريم العذراء، تلك المرأة البسيطة الوديعة، التي اختارها الرب من بين كل النساء لتحمل في أحشائها ابنه يسوع، الذي أصبح فيما بعد أعظم وأهم الخلق. وتساءلت ما إذا كان الرب بهذا الاهتمام الكبير، إنما يُعدّها لأمر مهم بعد عودة ديفيد، أمر فيه خير للبشرية أيضًا.

تبتسم وتهزّ رأسها، وهي ترفع نظراتها للسماء ثانية: «سأكون جاهزة للقيام بكل ما تطلبه مني». كانت السماء لا تزال صافية تمامًا.

نظرت إلى الساعة. «لا بد وأن ديفيد قد وصل إلى محطة سينت بينكراس». أخرجت الهاتف من حقيبة اليد.

- اشتقتُ لكِ.

كان أول ما نطق به.

- وأنا أيضا، لقد أكد لي الرب مرة أخرى أننا اتخذنا القرار الصائب. هو معنا يا ديفيد، أقسم لك بذلك، حتى أنه أراني وجهي طفلينا اللذين تحلم بهما. إنه يريدهما توأمًا، ثق أنه معنا، ويُحبنا، وسيكون إلى جانبك دوما. احرص أن تتذكره وتصلي له وأنت في الصحراء، الصلاة ستربطك به أكثر يا ديفيد. صلاتي لوحدي لا تكفي، عليك أن تصلي كذلك.

- سأفعل يا حبيبتي. عديني بأنك ستأتين لزيارتي في أقرب فرصة ممكنة.

- أعدك حبيبي. ولكن لدي إحساس قوي بأنك لن تغيب طويلا، وأنك ستعود خلال شهرين لا أكثر، بل وربما قبل ذلك.

أحزنها قليلا إنه لم يُعر اهتمامًا كبيرًا لأمر الطفلين. فهمت أنه ربما فقد الثقة فيها فيما يتعلق بالأطفال. كانت تتمنى أن يُدخل حديثها الفرح في قلبه. خطر في ذهنها حينها أن تفاجئه حين يعود إليها من رحلته تلك، أن تستقبله في مطار هيثرو والطفلين إلى جوارها. تخيلته وهو يقفز كالطفل على وقع المفاجأة.

لم تطق فكرة الحمل، لا تستطيع حتى أن تتخيل بطنها منتفخًا ومتكورًا، تحمله معها أينما تمضي ولشهور عديدة. تكره أكثر من ذلك فكرة أن تمر بأوجاع الحمل، ثم آلام الولادة التي قرأت عنها ما يشيب له الرأس، ومن بعدها معاناة ما بعد الولادة، وأوجاع الرضاعة.

حين رفعت رأسها محدّقة في السماء للمرة الثالثة، لتطلب من ربها أن يسامحها على ذلك. تفاجأت بوجود سحابة صغيرة ناصعة البياض توسطت كبد السماء فجأة، رُسم في وسطها وجه طفل مبتسم ابتسامة عريضة. منظرٌ تكفّل بإزاحة القلق الذي خالط مشاعر الفرح في صدرها. عليها ألا تلتفت ثانية لذلك الأمر إذن، تؤكد على نفسها، فلو أن الرب أراد منها أن تحقق رغبة زوجها لكان بالتأكيد أرسل لها إشارة مختلفة.

تبتسم من جديد، هي محظوظة بلا شكّ، فديفيد يُحبها كثيرًا، بل يعبدها حبًّا. ولذا فمهما بدر منها تجاهه، فنادرًا ما يغضب منها أو يخاصمها. واثقة أنه سيسامحها، ويتنازل عمّا يريد من أجلها، واثقة من حبه الكبير لها. تبتسم وهي تجلس على الكنبة التي اعتادت الجلوس عليها بجانبه، بعد أن ترك لها ديفيد ورقة صغيرة، كتب عليها ما لم يشأ أن يقوله لها وجهًا لوجه، كي لا يعكر مزاجها:

«حبيبتي، أعدك أن أفعل المستحيل لأجلك ولأجل سعادتك وسعادتنا معًا. عليك أن تثقي أنني أفعل هذا لأجلك فقط، ولكن إذا نجحتُ في مهمتي، فعديني أن توفي بوعدكِ لي».

(بحر العرب، عُمان)

مايو 1970

ارتفع صراخ عتيق بن مسرور هادرًا، رغم المسافة البعيدة التي تفصله - حيث كان يقف على الشاطئ - عن ثلة البيوت الطينية والسعفية المتناثرة فوق المساحة الصخرية المرتفعة قليلا عن البحر.

تسارع القوم باتجاه مصدر الصوت. صراخ عتيق، «المهبول» كما ينعتونه أحيانا، لم يتوقف، وفي العادة لا يتوقف إلا حينما يلمح الرجال منحدرين إلى حيث يقف. صوته غليظٌ جدا، لا يخطئُه أحد، «يوقظ الموتى في قبورهم»، يتندرون عليه.

ارتعبت أسماك السطح الصغيرة، وهربت باتجاه الشعاب المرجانية القريبة، وبعضها سبح باتجاه المياه الضحلة الممتدة في البعيد، وعادت السرطانات الخضراء الصغيرة إلى حُفرها في الرمال، تكومت الأخطبوطات المنتشرة بجانب الطحالب على نفسها، والتصقت بشدة على الصخور، مأخوذة على حين غرة بأصوات النوارس التي ارتفعت، في حين فضلت طيور مالك الحزين البقاء بصمتها في مكانها وسط المياه الضحلة بجانب الصخور، ومثلها فعلت طيور العقاب النساري التي نأت بنفسها عمّا يجري أسفل منها، وظلّت في مكانها على قمم الصخور المحيطة بالشاطئ، في انتظار الانقضاض على الفريسة التالية وسط المياه.

مفزوعًا نهض شالح بن غاسي، شيخ القرية، من قيلولته ذلك العصر. كانت الشمس في طريقها إلى الأفول كعادتها اليومية التي لم تتغير حسبما يتذكر، يكرر قوله مازحًا وهو وسط قومه: «لو الشمس تغيّر رأيها وتنزل متأخرة بنص ساعة أو حتّى ربع ساعة، كان أنا بغيّر رأيي وأقول إن عتيق أعقل واحد فينا ونحن المهابيل». سخر منه في المرة الأولى بعد أن امتلأ رأسه بالدهشة مما ذهب إليه عتيق، حين أقسم أمام الجمع أنه لمح قبل أيام على بعد أميال قليلة على الشمال من ساحل جزيرة مصيرة الشرقي، وكان نهارها على حيزوم قاربه المتجه به إلى مدينة صور؛ سفينة متوسطة الحجم، جدرانها من الفولاذ، تحمل علمًا بألوان ثلاثة، الأحمر والأبيض والأزرق، وهي «تسحب الأعشاب الخضراء من قاع البحر». يومها سأله شالح: «أيش بايفيدهم العشب يا عتيق؟ أنت بعقلك؟!! يتركون السمك والروبيان ويصيدون العشب؟!». لكن عتيق أصرّ على أقواله: «بحق هذه النعمة إنها أعشاب». مشيرًا بسبابته لصحن الأرز المختلط بقطع لحم الضأن المفوّح الذي وضع للتو أمامه. «شفتهم بعيوني هذي اللي بياكلها الدود يا شيخ». يُضيف ليؤكد عليهم صدق ما يقوله.

وسخر منه في المرة الثانية حين ركض عتيق للقوم، ليخبرهم أنه رأى الجنّ بأم عينيه، وذلك بعد أن عثر مع بدايات الفجر، في أحد جروف الشاطئ التي يترك فيها الصيادون عادةً شباكهم ومعدات صيدهم بعيدًا عن البحر، على بقايا أخشاب تهمد فيها النيران وخيوط الدخان تتصاعد منها. فما كان من شالح إلا أن حرّك رأسه ساخرًا مما يسمعه قبل أن يقول: «عمرنا ما سمعنا في حياتنا عن جنّ تشعل نيران وتتدفأ بها، والجنّ في الأساس مخلوقة من نار، الوكيد أنك من أشعلتها يا عتيق، وقصدك تضحك على عقولنا».

لكن صراخ عتيق بدا مختلفًا هذه المرة لأصماخ شالح، أكثر حدّة من السابق.

يعرف هو، أكثر من أي شخص آخر في القرية، أن عتيق ليس كما يحبُ أن يمثّل أمامهم. فهو من أكثر القوم ذكاءً وفطنة، رغم ما يهذي به أحيانًا من أمور لا يقبلها عقل أو منطق. ويعرف كذلك بأنه قصد بطبقة الصوت المختلفة تلك أن يبعث له هو دون سواه برسالة خاصة، مفادها أن الأمر خطير، لا يحتمل التأخير.

ابتسم، فلا بد وأن الغنيمة هذه المرة أكبر من كل المرات السابقة.

لوى مصرَّهُ المهترئ والمتسخة حوافه حول رأسه الأشعث، الذي طالت شعيراته، فخرجت جدائل منها على جبهته، وغطت حاجبيه. وانطلق بكل ما أوتي من همّة وسرعة إلى حيث تجمّع البقية على شاطئ رأس مدركة الصخري.

اعتراه ندم صغير، وأصابع يمناه تحاول بشيء من التوتر تشذيب لحيته السوداء المشرذمة التي غزا البياض أجزاء منها، بعد أن اكتشف أنه ارتدى النعل المخصص لحضور المناسبات الخاصة وزيارة المشايخ في الصحراء ومكتب الوالي في ولاية المضيبي.

لكن ذلك لم يكن سببًا كافيًا ليعكّر صفو الفرحة التي أحسّها تصهل في دمه على مرأى الغنائم التي سيجنيها.

توسعت ابتسامته أكثر وهو يتذكر أنها المرة الثالثة، في غضون فترة قصيرة، التي تعلق فيها عبّارة على صخور رأس مدركة، التي ثُلّمت أطرافها بفعل زيارات غواطس السفن المتكررة لها والعبّارات الضالة طريقها طيلة السنوات الماضية، آخرها كان قبل أقل من شهرين، وذلك حين علقت عبّارة ركاب ضخمة كانت في طريقها إلى الصومال. كيف علقت؟ ولماذا انحرفت فجأة دون أن يفطن لذلك الربان أو أحد من البحّارة، وهي في الأساس كانت تمضي في طريق يبتعد بأميال عن شاطئ رأس مدركة؟!! عجز الجميع عن الشرح. يومها عُدَّ ما حدث كواحد من تلك «الأسرار» التي لا يطّلع على تفاصيلها سوى الله - سبحانه وتعالى - في عُلاه. وشالح ظلّ أمام الجميع يرفض، وبشكل قاطع، أن ينسب مثل تلك الحوادث إلى السحر أو الجن كما يروي بعضهم. يرفع خنفور، إمام المسجد، عقيرته هاتفًا فيهم: «الله في سماه يسيّر الأمور كيفما يشاء، لا يوجد جن أو سحرة على تراب رأس مدركة، ولا في داخل الجروف، ولا في الكهوف الجبلية». ويمضي مُكملا بنبرة صوت واثقة ومعاتبة: «مالكم يا قوم تنسون أن الله عنده أسرار الأمور، وعلم ما لا يعلمه البشر! لله فيما يحدث أسرار لا يجب أن نسأل عنها، فهي من علوم الغيب، مثلها مثل مفاتيح سور القرآن الكريم اللي تبدأ بحروف غير مفهومة للبشر، (الر) و(كهيعص). الإنسان مهما كان عقله كبيرًا، فهو ناقص وقاصر أمام تلك الأسرار، والسؤال عن تلك الأسرار مخالف لتعاليم الخالق وتعاليم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والواجب أن نبتعد عنها وإلا غضب علينا ربّ العالمين».

لكن عتيق لم يأبه حينذاك بما تفوه به خنفور، ولم يتوان في ردّ الأسباب إلى السحر: «يا جماعة الخير هذه العبّارة إما أنها مسحورة، أو أن الله غاضب على من فيها غضبًا شديدًا». ثم مضى في تعليل قوله بعد أن لمح علامات الشكّ في عيون القلة من القوم مما ذهب إليه «(الوستاد) نفسه اللي كان يقود العبّارة بكل حذر من قدّام الشاطئ، والشمس في نصف السماء، والماء تحته صافٍ يقدر الواقف على ظهر العبّارة يشوف قاع البحر وما فيه من مرجان وأسماك كبيرة وصغيرة بوضوح، الوستاد بنفسه ذكر إنه للآن لا يعرف كيف انحرفت العبّارة عن طريقها اللي كانت تمشي فيه، الوستاد أصرّ على أن العبّارة كانت تمشي بخط مستقيم، وأنه تفاجأ حين علقت في الصخور». ثم أكمل بنبرة صوت أعلى «الوستاد خبرني أنه بعيونه شاف هامور حجمه كما حجم الحوت، وشاف أسماك سردين تسبح على ظهر الماء، وأبد ما شاف شيء صخور، أبد أبد، إذا ما كان هذا سحر والعياذ بالله فأيش ممكن يكون يا جماعة الخير؟!!».

بعد مضي شهر على أمر تلك الحادثة، انتفض شالح غاضبا على قومه مما مكثوا يتناقلونه من «تخريف»، ليعلن أمامهم، وبكل ثقة، أن تلك الصخور البنية الغامقة اللون المنتشرة بكثرة على صخور رأس مدركة، تحت البحر وفوقه، التي خص الله بها القرية دون سواها، هي السبب. فهي قادرة على جذب المعادن نحوها، والعبّارة لم تكن محملة سوى بالحديد.

لكن معظم المتحلقين حوله في سبلة القوم ليلتها لم يفهموا ما سمعوه، كما لم يصدقوا أن تكون تلك الصخور مختلفة عن بقية الصخور فقط كون لونها «بنيا غامقا». في أعماقهم كانوا قد آمنوا بصدق ما ذكره عتيق، فاعتنقوه بصمت في نفوسهم، ولم يظهروه خشية أن يتهمهم خنفور علانية بالضلالة، مع أنهم بين بعضهم بعضًا، كانوا واثقين من أن خنفور هو الآخر، في قرارة نفسه، يؤمن بالسحر والجنّ، وأنه مثلهم، مقتنع بما ذكره عتيق، فسور القرآن الكريم التي يحفظها عن ظهر قلب مليئة بذكر السحر! «يأتوك بكل ساحر عليم»، «قال للملأ حولهُ إِنَّ هذا لساحر عليم»، لكنهم يدركون كذلك أن خنفور في نهاية المطاف ليس إلا واحدًا مثلهم، يخشى ما يخشونه من ردة فعل الشيخ الذي يطعمه ويكسوه هو وعائلته، في مقابل أن يتفرغ للمسجد وإمامة المصلين.

وقبل تلك الحادثة بأقل من عام، علقت عبّارة أخرى، كانت محملة بأصناف عدّة من الأسماك المجففة. ولم تكن متجهة إلى الصومال هذه المرة، بل إلى باكستان، ولم يكن الحديد الذي تحمله سبب ارتطام قاعها بصخور رأس مدركة، فلم تكن تحمل حديدًا في الأساس، كما يؤكد شالح وهو يروي قصتها، بل كان جهل الوستاد بطبيعة صخور رأس مدركة الحادة الناتئة. شدّد شالح أن الوستاد هو المُخطئ هذه المرة، بعد أن تخيّر طريقًا يوازي خط الشاطئ، ويقترب كثيرًا من رماله بغية الهروب من رياح الخريف التي شرعت وقتها في الهبوب والاشتداد مع بداية شهر يونيو. ويُكمل، أن الوستاد كان يجهل ما يخبئه له القاع من سكاكين مسننة، أضاف كذلك وهو يضحك أن الوستاد كان ساذجًا جدًا حين أقسم أمام الجمع أن لدى صخور رأس مدركة القُدرة على الخداع، فهي تغطس في رمل القاع مترصدة، ولا تخرج للسطح إلا حين تلمح فريسة تعوم فوقها.

لكن حديث شالح ذاك كان قد منح الأهالي دليلا آخرَ على حقيقة وجود السحرة، ليس في وسط الصخور فحسب، بل حتى في عمق المياه. كما أن كلامه أضاف لهم معلومة جديدة لم يكونوا على دراية بها، وهي أن لدى السحرة القدرة على العيش تحت الماء دون الحاجة للتنفس.

في كلتا المرتين سارع شالح ومن معه إلى وسط البحر بقواربهم، ساعدوا من كان على ظهريهما على الهبوط، ومن ثم المبيت عندهم، ريثما يتمكنون من تخليص العبّارتين من أسر الصخور، أو إلى أن تأتيهم المساعدة من إحدى السفن الكبيرة العابرة للمحيطات لتفكّ أسرهما من بين مثالب الصخور كما حدث في مناسبات سابقة. وكانوا حين تتأخر المساعدة القادمة إليهم من الشرق حيث البحر؛ يمتطون أسنمة جمالهم قاطعين الفيافي باتجاه المضيبي في الغرب لإبلاغ الوالي هناك بما حدث، والذي عادةً ما يُرسل من يأخذ ركاب العبّارات، ويرحلهم على ظهر خشب السنبوق إلى صور أو مسقط في الشمال، في انتظار أن يصلوا، بمساعدة الحكومة هناك، إلى من يساعدهم على جرّ عباراتهم العالقة، إن كان ثمة أمل في جرّها، أو تفريغها من حمولتها، وتركها لأمواج البحر وأملاحه فتلتهمها على مهل.

لكنه اليوم، وهو يعلو التلة قبل أن يهبط إلى الشاطئ، حيث عتيق والبقية، اهتزت أحلامه، وانكمش حماسه، وتبخرت ابتسامته، وهو يلمح خلو البحر المفتوح أمامه مما تمنى أن يعترض نظره. ثم تأكد له خطأ ما توقعه، وهو يجد قومه وقد شكّلوا دائرة شبه مغلقة حول جسد صبي مسجّى على الرمال، يبدو وكأن موج البحر حمله، وألقى به على اليابسة الرطبة. وحين التفت برأسه إلى المياه الضحلة القريبة استجابة لإيماء من أحدهم، شاهد زورقا مطاطيا صغيرا شبه بيضاوي يترنح وسط الماء، وكأن الصبي على ظهره قبل أن يصل إلى الرمال. مثل ذلك الزورق لم يره من قبل إلا ملتصقًا بجدران السفن والعبّارات الضخمة الماخرة عرض المحيط. اليوم هي المرة الأولى التي يشاهده سابحًا فوق مياه البحر.

كان عتيق الذي سبق الجميع إلى المكان قد حمل الصبي من على ظهر الزورق، وسحبه إلى الرمال قبل أن يشرع في الزعيق. تندّ عن الصبي الغريب في الملبس والشكل، والذي قدروا من ملامحه، أنه في العاشرة، رعشات واهنة من أطرافه وشفتيه ورموشه.

«إنه يُخرج في الروح». صاح أحدهم.

من أين جاء وكيف وصل إلى رمال رأس مدركة؟! الجميع وقف يتساءل بلغط. خنفور يضرب أخماسًا بأسداس دهشةً واستغرابًا.

جلجل عتيق بثقة:

- الصبي مسحور.

بسمل خنفور ثم حوقل وسبّح، وكذا ردد الجمع خلفه.

- هل كان يحمل معه شيئًا على الزورق؟

يسأل شالح، فيأتيه الرد سريعًا من عتيق:

- ماء البحر يا شيخ.

بشرة الصبي المختلفة عن بشرة أهل البحر والصحراء، وملابسه التي كانت عبارة عن قميص شفاف وسروال فضفاض رماديّ اللون، يدلان على أنه نزح من ديار أخرى غير ديار العرب. بعضهم ذهب إلى أنه إما من إيران أو باكستان القريبة سواحلهما من ساحل بحر العرب، كما خمّن بذلك شالح. وكان قد سبق له، بخلاف معظم القوم، أن زار مسقط، وشاهد العديد من الجنسيات المختلفة هناك، وعرف الهندي والباكستاني والإيراني، لكنه قرر لحظتها أن يصمت، وأن يحتفظ بتخمينه لنفسه إلى حين. فكان رده على من سأله إن كان يعرف شيئًا عن البلدة التي ينتمي إليها الصبي، أنه من الصعب الجزم بذلك. ثم طلب من الجمع التريث قليلا، ريثما يسمعون من الصبي حين يفيق، إن كُتب له أن يبقى على قيد الحياة، أو إلى أن يأتي من بإمكانه التعرف عليه وعلى البلدة التي نزح منها. بعدها عمّ صمت قصير، نسمة هواء مباغتة وباردة هبت على الجمع، فيما تصاعد صياح النوارس أكثر وأكثر، وهي تحوم فوق رؤوسهم، وكأن وطأة الدهشة عليها أثقل مما توقعته هي الأخرى، رغم أنه سبق لها وأن شاهدت مناظر جثث لحيتان ضخمة ودلافين مسجاة على الرمال.

من الطرف الشمالي البعيد، خرجت سلحفاة خضراء من بين الرمال، رمقت الجمع بنظرة كسولة قبل أن تختفي تحت المياه ببطء، وهوى طائر عقاب كان يقف على قمة أعلى صخرة على الشاطئ منقضًا على سمكة سردين خرجت للسطح تستطلع ما يحدث.

يونس الأخزمي قاص وروائي عماني.