خفض الدَّين.. لا المستقبل

13 يناير 2026

13 يناير 2026

عاصم الشيدي -

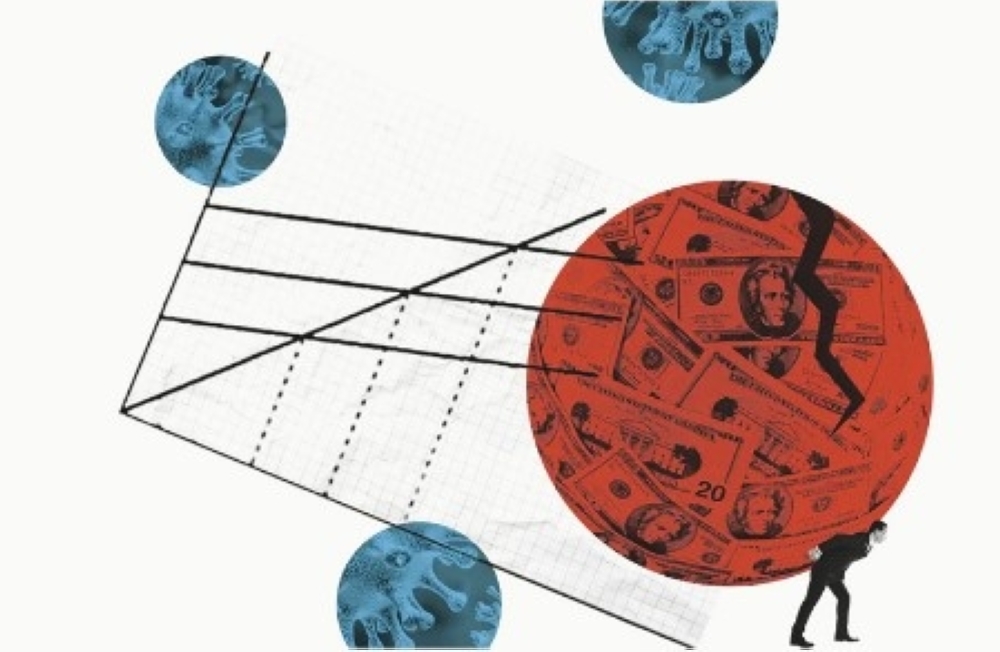

من أكثر الأسئلة إلحاحا في الكثير من الدول النامية خلال سنوات ما بعد جائحة كورونا كان سؤالا اقتصاديا وليس سياسيا حتى في الدول التي تحيط بها مخاطر أمنية وأطماع إقليمية. كان السؤال حول كيفية صناعة نموذج اقتصادي يستطيع الموازنة بين خفض الدَّين والدفع بالنمو نحو الأمام.

في الاقتصادات الصغيرة يتحول السؤال سريعا إلى حسابات: خدمة الدين، الفائدة وآجال الاستحقاق. وسلطنة عُمان هنا حالة توضيحية. فالدول ذات الاقتصادات الصغيرة تكون -في العادة- في مرحلة تحوّل لا تحتمل البطء ورهن نفسها لتحولات أسعار النفط إذا كانت من الدول التي تعتمد على النفط باعتباره مصدر دخلها الوحيد أو الأساسي. هذا الأمر يزيد من عبء الدَّين كثيرا، ويضع الدولة أمام اختيارات صعبة جدا؛ لأن الهبوط يضغط الإيرادات بينما تبقى الالتزامات ثابتة. فهل تدير ميزانيتها باعتبارها مسارا لبناء المستقبل أم تتحول تدريجيا إلى سطوة تفرض منطقها على كل شيء؟

يحاول توماس بيكيتي في كتابه «رأس المال في القرن الحادي والعشرين» أن يقترح زاوية لفهم هذه المشكلة. لا يبدأ بيكيتي من سؤال كم يبلغ الدَّين؟ يذهب مباشرة إلى سؤال تخفيض الدين العام ومن يدفع الثمن؟ ثم يضع أمامنا ثلاث طرق تاريخية لتصفية الدين العام؛ ضريبة على رأس المال أو الثروة، أو التضخم، أو تقشف طويل النفس. لكن في اقتصادات مرتبطة بالدولار لا يصبح التضخم أداة متاحة بذات السهولة، فتتقدم أهمية خيارَي الإصلاح المؤسسي والإيرادات وإدارة المخاطر.

كل طريق من هذه الطرق يحمل منطقا اقتصاديا ومضمونا سياسيا. والأهم أنه يذكّر بأن بيع الأصول العامة لسداد الدين قد يبدو حلا سهلا، لكنه في المدى الطويل يحوّل الدولة إلى مستأجرة لخدماتها الأساسية بدل أن تكون مالكة لها. لا يذكر بيكيتي بهذه القاعدة في سياق الموعظة.. لكنه يتحدث عن دولة تريد أن تبقى دولة.

هذه الزاوية مهمة جدا في سياق فهم نماذج الكثير من الدول النامية؛ لأنها تُبعد النقاش عن ثنائية «شدّ الحزام» مقابل «زيادة الإنفاق». النموذج الاقتصادي الذي يوازن بين خفض الدين والنمو يجعل الانضباط المالي طريقا إلى نمو أعلى، ويجعل النمو وسيلة واقعية لتخفيف عبء الدين. وفي مقابل هذا فإن أي سياسة مالية/ اقتصادية تُحسّن الأرقام عبر إضعاف النشاط الاقتصادي تحمل تناقضا داخليا.. صحيح أنها قد تريح الميزانية العامة لكنها في المقابل تضعف القاعدة التي تُنتج الإيرادات لأعوام. وفي النهاية يعود الدين مرة أخرى؛ لأن الاقتصاد لم يكبر بما فيه الكفاية.

تبدأ الخطوة الأولى في بناء هذا النموذج عبر تغيير معيار النجاح. كثير من الدول تقع في فخ عندما تنظر إلى نسبة الدين إلى الناتج أو إلى رقم العجز السنوي، وتنسى ما هو أكثر حساسية وهو خدمة الدين كنسبة من الإيرادات، وتكدّس الاستحقاقات، وحساسية الفائدة لتقلبات الأسواق العالمية. دينٌ ممول بعقل وبآجال طويلة وبهيكل متوازن أقل خطرا من دين أقل حجما لكنه قصير الأجل ومتقلب الكلفة. ليس المعنى أن الدين لا يهم، بل أن المخاطر لا تُقاس بحجمه وحده؛ إنما بثمنه وزمنه ومنحنى استحقاقاته. وعندما يصبح هدف السياسة هو خفض «ملف المخاطر»، تتغير الأدوات وتتغير الأولويات.

ثم يأتي التوقيت. لا يستطيع الاقتصاد أن يستجيب فورا لتعليمات الميزانية، وفي لحظات الهشاشة قد يحقق الضبط الحاد وفورات سريعة، لكن ثمن ذلك يظهر على النمو والثقة والتوظيف، كما أنه يخلق أثرا مرتدا على الإيرادات نفسها. هذا يعني أن الخيار الأنسب هو التدرج عبر إدارة الكلفة الاقتصادية والسياسية بحيث يستمر الإصلاح بدل أن يتحول إلى صدمة ثم إلى تراجع. والإصلاح المالي الذي يُحتمل اجتماعيا ويصمد سياسيا هو الذي ينجح ماليا في النهاية. أما الإصلاح الذي يخلق خصومة دائمة مع المجتمع فيرفع المخاطر، ويزيد كلفة التمويل.

بعد التوقيت تأتي «التركيبة»، وهي هنا جوهر المسألة. خفض الإنفاق بالأسلوب العام طريق سهل لكنه مكلف في بلد يريد تنويع اقتصاده. وليست كل ريالات الميزانية متساوية في أثرها. هناك إنفاق يرفع الإنتاجية -في البنية الأساسية، واللوجستيات، والمهارات، والرقمنة، وكفاءة الطاقة والمياه-، وهذه كلها لا يمكن التضحية بها؛ لأنها جزء من قدرة الاقتصاد على النمو خارج النفط. وأخطر ما في التقشف أنه يبدأ من الاستثمار لأنه الأقل مقاومة بينما يُترك الهدر؛ لأنه الأكثر نفوذا.

الخطأ الأكبر هو قطع الاستثمار! قد يعطي هذا الأمر وفرة مالية لحظية، لكنه يترك خسارة طويلة الأجل. وأي بلد في طريقه ليثبت للعالم أنه في مرحلة تحول اقتصادي لا يمكن أن يسمح لهذه البنود بالتآكل، وتآكلها لا يقل خطرا عن بيع الأصول العامة. الفرق أن البيع حدث درامي، أما الإهمال فعملية صامتة.

وفي الحالة العُمانية يمكن قراءة هذا التوجه بوصفه محاولة للجمع بين مسارين يفترض كثيرون أنهما متعارضان: خفض الدين من جهة، والحفاظ على الاستثمار المنتج من جهة أخرى. فبدل أن يتحول الانضباط المالي إلى تجميد للإنفاق الرأسمالي يجري التعامل معه كوسيلة لتقليل المخاطر وتوسيع هامش الحركة في اقتصاد يتجه إلى ما بعد النفط. ومن هنا تتقدم مشروعات واستثمارات كبيرة في قطاعات اللوجستيات والموانئ والصناعة والطاقة المتجددة -ومنها الهيدروجين الأخضر- إلى جانب الاقتصاد الرقمي باعتبارها جزءا من بناء قاعدة إنتاجية أوسع ودخل أكثر تنوعا. والمعيار في هذا المسار هو قدرة الاقتصاد على توليد إيرادات مستدامة تقلل الحاجة إلى الاقتراض مستقبلا.

وحماية الاستثمار لا تعني غض النظر عن الإنفاق الجاري أو عن مصادر التشوه والهدر. النموذج المتوازن يحتاج «مشرطا» لا «مقصا». هناك إنفاق يتمدد تلقائيا ويصنع التزامات دائمة بلا عائد إنتاجي واضح، وهناك دعم قد يخلق تشوهات في الاستهلاك والإنتاج إذا لم يُصمّم بدقة، وهناك امتيازات أو اختلالات في توزيع العبء قد تقوض شرعية الإصلاح. فالإصلاح الذكي لا يقوم على الصدمة، بل على الاستهداف.

أما الإيرادات فهي الحلقة التي لا يحب كثيرون الحديث عنها، لكنها مفصلية. لا يمكن لنموذج متوازن أن يعتمد على رفع العبء فجأة ثم توقع المعجزات، ولا يمكنه أيضا أن يؤجل إصلاح الإيرادات إلى الأبد. الفارق بين المقاربة الذكية والرديئة هو بناء «إيرادات دولة حديثة»، وقواعد واضحة، وقاعدة واسعة، وامتثال مرتفع، وإدارة رقمية تقلل التهرب وتبسّط الإجراءات. هذا النوع من الإصلاح مؤسسي قبل أن يكون تشريعيا. كلما أصبح التحصيل أكثر كفاءة قلت الحاجة إلى قرارات صادمة تُربك الاستثمار وتدفع جزءا من النشاط إلى الظل.

ثم هناك ما يربط كل ذلك بكلفة المال في الاقتصاد كله؛ إدارة الدين نفسها. الدول التي تربط عملتها بالدولار تتأثر فيها كلفة التمويل في دورة الفائدة العالمية. لذا فإن إدارة آجال الدين، وتنعيم منحنى الاستحقاقات، وتقليل التعرض للفائدة المتغيرة، وتحسين شفافية استراتيجية التمويل تغدو سياسة نمو غير مباشرة. وخفض المخاطر السيادية يخفّض كلفة رأس المال للقطاع الخاص، ويزيد قابلية تمويل المشاريع غير النفطية، ويجعل المستثمر أقل ترددا؛ لأنه يرى مسارا ماليا قابلا للتوقع. فالاقتصاد لا ينمو بالنيات، بل ينمو عندما يصبح التمويل أقل كلفة والبيئة أقل غموضا.

في هذه النقطة يتّضح الفرق بين نموذج يوازن وبين نموذج يتأرجح. النموذج المتوازن لا يسمح لـ«خفض الدين» أن يبتلع التحول، ولا يجعل «التحول» وعدا مفتوحا يبتلع الانضباط. فهو يبني علاقة تبادلية: الانضباط يقلل المخاطر، فيخفّض كلفة التمويل، وانخفاض كلفة التمويل يساعد القطاعات غير النفطية على التوسع، وتوسعها يوسّع الإيرادات، ويخفف عبء الدين.

إذا أردنا ترجمة هذا النموذج إلى اختبارات عملية فهناك ثلاثة أسئلة تكفي لفرز السياسات الجيدة من السيئة. هل تخفض هذه السياسة مخاطر الدين أم تخفض رقم الدين فقط؟ هل تحمي الاستثمار الذي يرفع الإنتاجية أم تضربه؛ لأنه الأسهل؟ هل تبني إيرادات أكثر استدامة عبر الإدارة والامتثال والوضوح، أم تعتمد على صدمات تزيد التشوه، وتدفع النشاط إلى الظل؟ الإجابة عن هذه الأسئلة هي التي تحدد إن كان «خفض الدين» سيصبح نتيجة طبيعية للنمو، أم سيظل مشروعا ورقيا يطلب من الاقتصاد أن يدفع ثمنه مرتين.

في النهاية لا توجد وصفة واحدة تصلح لكل وقت، لكن يوجد منطق يمكن الدفاع عنه دائمًا: خفّض المخاطر قبل أن تخفّض الأرقام، واحمِ الاستثمار المنتج؛ لأنه جزء من الاستدامة لا عدو لها، وابنِ إيرادات دولة حديثة بدل الاعتماد على حلول سريعة. التوازن المالي الذي يليق بمرحلة التحول هو الذي يزيد قدرة الدولة على الاختيار، لا الذي يجعلها تعيش لتسدد فقط.

عاصم الشيدي كاتب ورئيس تحرير جريدة « عمان »