هل أعلَينا شأن الدماغ أكثر مما يجب؟

21 يناير 2026

21 يناير 2026

نوف السعيدي -

العلم أداة هدم وتشييد لا تتوقف لحظة عن التحطيم والبناء، إنه معتد بقدرته على النقض والتجاوز دون شفقة أو حسرات إلى أن غدا التحطيم قيمة مرغوبة (سواءً تحطيم المعرفة السابقة التي وصلنا إليها عبره، أو تحطيم معرفتنا عن العالم التي توصلنا إليها بأدوات أخرى). وكلما حطم شيئا من أفكارنا العزيزات، كلما اعترفنا بتفوقه، وتبختر دون حسافات متباهيًا بقوته، جارفًا في طريقه التصورات القليلة التي اتكأنا عليها عمرًا من أجل شيء من الترتيب في عالمٍ فوضوي يصرخ بنا كل لحظة أننا لا نفهم شيئًا. ينفر العلم من منح التطمينات (التي تأتي من استدامة أطره)، يُعادي الثبات، ولا يتردد في التنكر لما بُلغ سابقًا واستصغاره.

وحين نضع أيادينا على قلوبنا ونقول ”قلبي دليلي“، أو على أمعائنا ونقول ”أشعر بذلك في أحشائي“، يسخر العلم منا، ويُطالبنا بأن نرفع السبابة قليلا، قليلا بعد، حتى موضع الدماغ في الأعلى.

أسأل اليوم، لماذا يوضع الدماغ في موضع المتحكم الأوحد؟ وكأنه لا معنى للجسد سوى في كونه خادمًا يأخذ الرأس من غرفة لأخرى. حتى أصبحت دراسة الدماغ مرادفًا لدراسة الإنسان (دراسة كيف يعمل الإنسان بالمنطق الذي نستكشف فيه كيف تعمل السيارة عبر أخذها إلى الورشة والكشف عن محركها).

أسأل أيضًا، هل من الضروري أن يكون العلم لا شاعريًا إلى هذا الحد؟ وما الذي نخسره بترفع العلم عن أخذ الثقافة والمعتقدات الشعبية بجدية؟

ارتبط القلب في شتى الثقافات بالعاطفة. كيف لا وهو يكاد يخرج من الضلوع عندما يقع النظر على من نهوى، كيف لا وهو يتوقف تماما منهيا الحياة كلها أمام الخسارات الفادحة.

تصوروا، في الهند القديمة، أن للإنسان قلبين. يُشغل أحدهما بالشؤون العملية كنقل العناصر الغذائية (لم تكن البشرية قد توصلت بعد لمفهوم الدورة الدموية، ولم ترسم خرائطها الحمراء والزرقاء)، فيما يُشغل القلب الآخر باختبار الشغف والرغبة والأسى. وأن رغبات القلب هذه تبدأ في الرحم منذ النبضة الأولى، ويعبر الجنين عنها عبر ”الوحام“. وإذا حُرمت المرأة الوحمى مما يشتهيه قلب من تحمل، فإنها تجازف بولادة طفل مشوه جسديًا أو بليد الذهن. وفق الثقافة العمانية، سيولد الطفل حاملًا على جسده شاهد الحرمان هذا، محتجًا عبر وحمته - الحمراء أو الزرقاء أو ما بينهما - لباقي عمره.

في الثقافة الإسلامية، رُبط القلب لا بالعواطف وحدها، بل بالمعرفة أيضًا. واعتقد أطباء المسلمون بارتباط أمراض القلب بحالات الغضب والخوف (يلقى هذا صدًا في الأبحاث الأخيرة التي تُعزي اضطراب الهلع إلى اضطراب غير مُدرك في نظام القلب)، كما اعتقدوا بتأثيرها أخلاقيًا ودورها في الإخفاق الروحي وارتكاب الخطايا.

وكلما طور العلماء فهمهم التشريحي للقلب، مالوا إلى استبعاد أي وظيفة له سوى العمل الميكانيكي المتمثل في ضخ الدم عبر الجسد. وبحلول القرن السابع عشر، جُرد القلب من روحه وعواطفه. ونُسبت إلى الدماغ وحده ملكات الشعور والخيال والحدس والإدراك والتذكر.

لعل قصة إعادة التفكير في دور القلب ووظائفه بدأت بالانتباه للعلاقة بين أمراض القلب وأحاسيس كالاكتئاب والقلق و الغضب والعداء.

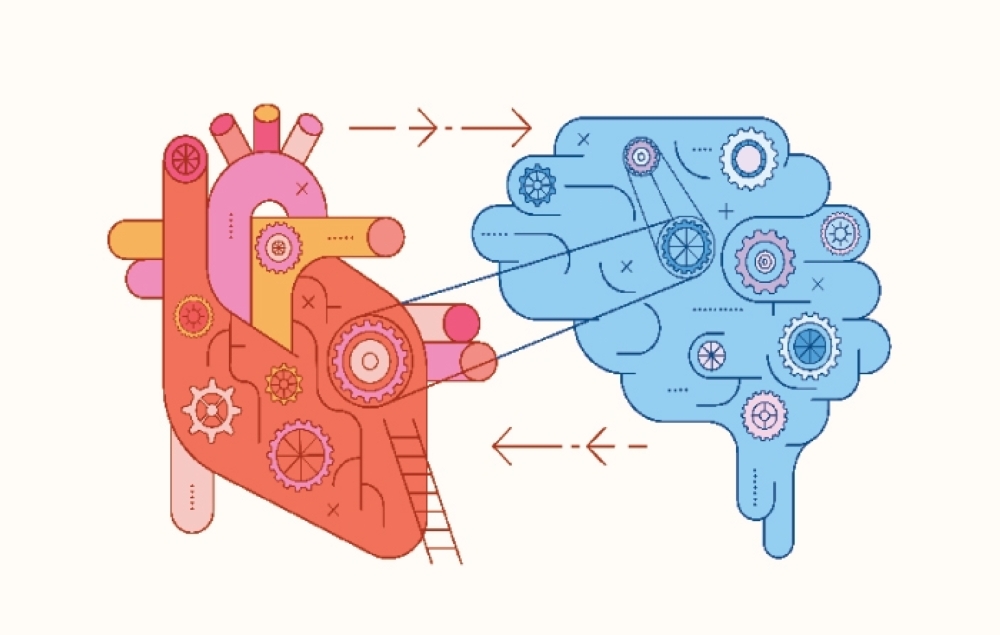

اليوم، يُنظر للعلاقة بين القلب والدماغ كاتصال ثنائي الاتجاه، يوجّه فيه كل منهما الآخر. تحديدًا عبر ثلاثة أشكال:

أولًا، الإشارات العصبية المتبادلة بين الدماغ والقلب متكافئة، يُرسل الدماغ للقلب بقدر ما يرسل القلب للدماغ. الإشارات العصبية الواردة من الجهاز العصبي الداخلي للقلب تؤثر بشكل خاص مناطق الدماغ المرتبطة بالعواطف.

ثانيًا، يؤثر القلب في الدماغ عبر الهرمونات. إذ يُنتج القلب تركيزات من الأكسيتوسين Oxytocin (يُلقب بهرمون الحب وهرمون الترابط؛ إذ يُعزى له خلق الرباط بين الأم وطفلها عند الولادة، وبين الرجل والمرأة خلال العلاقة الحميمة) تُعادل تلك التي يُفرزها الدماغ. بالمناسبة ليس هذا الهرمون للحب والثقة والتسامح فقط بل إن له دور في الإدراك المعرفي، فهم الشفرات الاجتماعية، التعلم، التعرف، والتذكر. ثالثًا، يُشفر القلب - وباقي أجزاء الجسم في الواقع - المعلومات البيولوجية في أشكال موجية من الطاقة يُوردها إلى الدماغ كمدخلات (تشمل أنماط الموجات العصبية والكيميائية والكهرومغناطيسية وموجات الضغط التذبذبية).

وهكذا، يتواصل القلب مع الدماغ بهذه الطرق التي نعرفها إلى اليوم. ويمكن للمهتمين العودة إلى كتاب ”القلب المتسق The Coherent Heart (2006)“ الذي يُعنى بالعلاقة التفاعلية بين القلب والدماغ، والاتساق النفسي الفسيولوجي.

ليس القلب وحده من تغير فهمه وفق هذا الضوء. فالأمعاء مبطنة بملايين الخلايا العصبية المتصلة بالدماغ. ويُنظر اليوم إليها باعتبارها شريك في الحدس (بهذا يكون ”الحدس المعوي Gut feeling“ أكثر من مجرد تعبير مجازي)، وصناعة القرار. ومثلما ينتج القلب هرمون الحب، تنتج الأمعاء ”هرمون السعادة“ سيروتونين Serotonin، الذي يُنظم المزاج.

وبالمثل، فباقي الأعضاء شريكة في وظائف الوعي والإدراك والإحساس، التي احتكرها الدماغ طويلًا.

من بين المصادر التي اعتمدتُ عليها لإنجاز هذا المقال (والحقيقة أنه هو ما ألهمني لكتابته) كتاب ”التاريخ العجيب للقلب: رحلة في الثقافة والعلم“ ترجمة د. مدى شريقي. لكاتبه فنسنت إم. فيغيريدو Vincent M. Figueredo هو طبيب قلب. ورغم أن الكتاب يعد بقلب مفهومنا المعاصر عن وظيفة القلب ومكانته ثقافيا، إلا أنه لا يُخصص لموضوع النقاش الأهم إلا فصلا وحيدا من بين الفصول الستة والثلاثين، التي تبدو أقرب لملاحظات أولية لباحث منها لسرد متماسك يخدم أطروحته. هو عمل مهم بالتأكيد، لكني تمنيت لو كان معتنى به أكثر. وهذه ليست المشكلة الوحيدة للعمل.

يقول مثلا أن ابن النفيس لجأ إلى تشريح الحيوانات ”فهو لم يشأ تشريح الجثث البشرية لما في ذلك من تعارض مع تعاليم القرآن“. وهو ولأنه لا يعتني بالسياق، لا يقول لنا أين يقف ابن سينا والرازي -وبقية علماء المسلمين الذين تناولهم- من هذا. هل يحاول القول أن الأطباء المسلمين لم يُشرحوا جثثاً بشرية، أم أن ابن النفيس هو الوحيد الذي صده ورعه؟

لا أقول -طبعا- أن لدينا معرفة قطعية بممارسات أطباء المسلمين في مجال علم التشريح، فالواقع أنه وعلى عكس الطريقة الأوروبية، لم يُمارس التشريح علنا، لا في الصفوف الدراسية، ولا أمام مدرجات مكتظة بالمراقبين. مع هذا ثمة أسباب قوية للاعتقاد بأن المسلمين مارسوا التشريح سرا، فالدقة التي وصف بها ابن النفيس قلب ورئة الإنسان، تجعل من الصعب التصديق بأن هذا نتاج التأمل النظري وحده، أو التشريح الحي (ملاحظة الإصابات في ساحات المعارك والجثث الممزقة). والرجل كتب كتبا في التشريح صحح فيها ما أخطأ فيه سابقوه.

وتقديم الأمر بهذا الحسم من قِبل كاتب ”التاريخ العجيب للقلب“ ليس خاليا من الغرض، فهو يريد به تأكيد محدودية معارف المسلمين، وبالتالي استحالة أن يقدموا أي إنجاز يُذكر (على المستوى العلمي تحديدا، ولكنهم بالطبع يُمكن أن يُصدّروا الأشعار والأساطير والحكم). إنها ”غطرسة النقطة صفر“ كما يسميها الفيلسوف الكولومبي سانتياغو كاسترو-غوميز Santiago Castro-Gómez.

ثم هنالك إصراره في كل مناسبة تُذكر فيها منجزات الحضارة الإسلامية على التشديد بأن ما قدّمته ”توسع“ في المعارف اليونانية والرومانية القديمة (وحتى في هذا لا توجد إشارة للمعارف الهندية أو الفارسية)، وأحيانا يستغني عن التوسع ويؤكد على ”الترجمة“ وحدها. فهو لا يرى في علماء المسلمين أكثر من حلقة وصل بين نهضتين أوروبيتين قديمة وحديثة، حتى حين يبدو أنه يُثني على منجزاتهم. يقول مثلا: ”ولولا العلماء والأطباء المسلمون لفُقِدت على الأرجح المعارف عن القلب والطبّ التي تعود إلى ما قبل عام 400 ميلادي، ولكانت النهضة الأوروبية قد بدأت من دون أن تمتلك أيّ معارف سابقة تبني عليها. هكذا تلقى أطباء وعلماء عصر النهضة في أروربا معارفهم الطبية اليونانية والرومانية القديمة من خلال قراءة الترجمات العربية لتلك النصوص المفقودة منذ زمن بعيد“. كل هذا بالطبع غير مفاجئ من كاتب أمريكي، ومن غير المفاجئ أن يؤثر منظوره في نزاهة وجودة وموثوقية المعرفة التي يقدمها. فهو -مثلا- ينسب فضل اكتشاف الدورة الدموية بالكامل إلى ويليام هارفي William Harvey مع علمنا بكون ابن النفيس رائد علم وظائف الأعضاء، وباكتشافه للدورة الدموية الصغرى (تصف الدورة الدموية الصغرى نقل الدم من القلب إلى الرئتين لأكسجته (إشباعه بالاوكسجين)، بينما الكبرى تصف نقله لباقي أعضاء الجسم). لكن كيف لرجل يلف عمامة على رأسه أن يتوصل لسبق كهذا!

نوف السعيدي كاتبة في مجال فلسفة العلوم