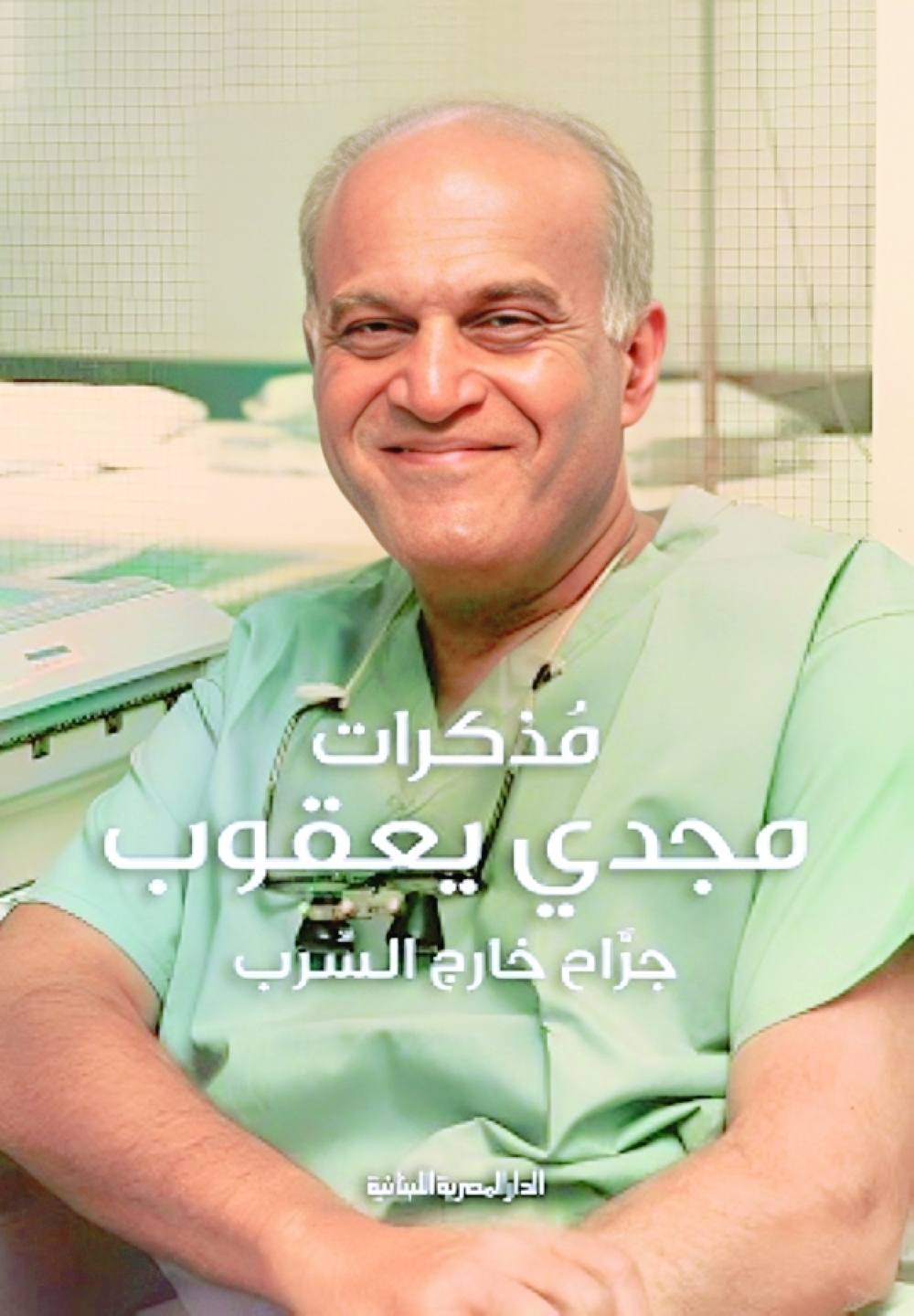

وجوه مجدي يعقوب.. موسيقار القلوب

مجدي يفرح لإنقاذ طفل أو رجل أو امرأة ويهتز لمرأى شخص فقير

يزرع الورد في قطعة أرض يملكها ولديه ولع بالسيارات السريعة

«حبيب» والده كان جرَّاحًا عامًّا يعمل في الحكومة وأمه ابنة قاضٍ

برز وسط الأطفال بضخامته فنقلوه إلى فصل آخر متقدم بسنتين

أمه الصارمة عزفت على البيانو ورسمت بألوان الزيت على التوال

كان يعرف كل الإجابات فيطلب منه معلم الرياضيات أن يبقى صامتًا

كان يذهب إلى دار الأوبرا الخديوية ليستمع إلى الموسيقى الكلاسيكية

وضع الغليون في جيبه مشتعلًا فإذا بإنجليزي يقول ببرود: اسمح لي.. أنت تحترق!

من النادر أن تجد شخصيَّة عامة عليها إجماع كامل، باستثناء نفر قليل، منهم الجرَّاح المصري مجدي يعقوب، فقد حاز على احترام الناس، سواء في مصر حيث وُلد ونشأ، أو في أوروبا حيث اكتملت أسطورته، وموهبته الخارقة في تطييب القلوب، ومنحها الأمل من جديد بعد أن شارفت على اليأس، ولامست العتمة، وغرقت في الخوف.

أسطورة يعقوب لها وجهان، الأول بطبيعة الحال هو الجانب المهني، والثاني هو الجانب الإنساني، فهذا الرجل الذي كان بإمكانه أن يصبح واحدًا من أغنى أغنياء العالم، لا يهمه المال في شيء، لكنه يفرح لإنقاذ طفل أو رجل أو امرأة، ويهتز لمرأى شخص فقير لا يملك من المال ما يمكِّنه من الحصول على خدمة طبيِّة تنقذ حياته أو حياة أحد أبنائه.

ظل الجانب الشخصي عند مجدي يعقوب لسنوات طويلة مجهولًا، باستثناء بعض الحكايات التي يطيب لأصدقائه والعاملين معه والمقربين إليه ترديدها، فهو بشكل ما لا يفضِّل الظهور الإعلامي، أو الكلام عن نفسه، واستمر في الظلِّ دائمًا.

ذلك الساحر، ضخم البنيان، القادر بموهبة إلهية على إعادة الحياة إلى بيوت كان يخيم عليها الخوف من شبح المرض، وإعادة الفرح إلى قلوب منهكة، ضعيفة، خائفة ليس مطلوبًا منه إثبات شيء عن نفسه، فقد بات واضحًا للجميع معدنه النفيس.

أهمية المذكرات

أهمية «مذكرات مجدي يعقوب» أنها أول ظهور قوي وحقيقي له من صومعته، ليروي ببساطة رحلته، مع العائلة، ومشوار الطب، والغربة، والإخفاق أحيانًا، والنجاح المتكرر، والأساتذة الذين تتلمذ على يديهم في الداخل والخارج، وعودته إلى مصر ليكمل مهمته بالتربيت على قلوب الفقراء، دون النظر لأسمائهم أو دياناتهم أو ألوانهم. في هذه المذكرات نتمكن نحن من فتح قلب يعقوب والتجول في شرايينه وحجراته، وملامسة مشاعره ومعرفة الصور التي خزَّنها على مدار سنين عمره الطويل.

يكتسب الكتاب أهميته أيضًا من أن مؤلفيْه اثنان من أبرع صحفيي «التايمز»، وهما سيمون بيرسن وفيونا جورمان، اللذان أجريا حوارات مطولة معه، على مدار ثلاث سنوات، حتى أنهيا الكتاب، لتصدر نسخته الإنجليزية عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم تصدر مترجمة عن «الدار المصرية اللبنانية».

أما الأهمية الثالثة للمذكرات في نسختها العربية هو أن المترجم الفذ أحمد شافعي هو مَن عمل عليها ونقلها لنا بلغة بسيطة ساحرة جعلت من عملية القراءة متعة لا تضاهيها متعة.

صاحب ريادة

السيدة ماري آرتشر تصف يعقوب في مقدمتها للكتاب بأنه عبقري، مغامر، طبيب ملهِم، جرَّاح قلب رائد، عالم صاحب ريادة في الطب الحيوي، صديق رؤساء وملوك ووزراء وفقراء وبائسين، حاصل على قلادة النيل، وزميل للجمعية الملكية، وحاصل على وسام الاستحقاق، وهو على رأس ذلك كله ذو أعمال إنسانية عظيمة. وتؤكد أنه «من بعض الأوجه مثلك ومثلي. فهو محب لأسرته، يطيب له أن يجتمع هو وأصدقاؤه على طعام، وكثيرًا ما يستمع إلى الموسيقى، وبخاصَّة الكلاسيكية، ويزرع الورد في قطعة أرض عنده، وفي نفسه ولع خفي بالسيارات السريعة».

ولا يمكن في هذا العرض الإلمام بكل ما جاء في المذكرات، لكني سأحاول نقل بعض المشاهد كما رواها يعقوب للمؤلفيْن سيمون بيرسن وفيونا جورمان بنصِّها.

وُلد لأسرة من الأقباط، وهم أقلية في بلد غالبيته من المسلمين، في 16 نوفمبر 1935 ببلبيس وهي بلدة صغيرة كانت موقع قلعة عتيقة من قلاع المملكة المصرية أقيمت على ضفاف أحد فرعي نهر النيل في الشمال بعيدًا عن أضواء حاضرتي القاهرة والإسكندرية.

«حبيب» والد مجدي، كان جرَّاحًا عامًّا يعمل في الحكومة، وعمل في وقت لاحق من حياته في الصحَّة العامة. وكان رجلًا سمحًا. أمَّا والدته مادلين فكانت ابنة قاضٍ، وكانت أمًّا صارمة فرضت النظام على حياة الأسرة، وأصرَّت على أن يكون أبناؤها من الناجحين، وكانت تعزف على البيانو مقطوعات قليلة منها سوناتا نور القمر، وترسم بألوان الزيت على التوال.

كان مجدي ثالث أُخوة أربعة، تكبره أخته مهجة، ويكبره أخوه جمال المدلل باسم جيمي، أما الأخ الثالث سامي فقد وُلد بعد مجدي بأربع سنوات. وكانت الأسرة تنتمي إلى الطبقة الوسطى، ويمتاز أفرادها بالوسامة، فضلًا عن الثقافة والطموح.

في بلبيس، بدأ مجدي على استحياء في مدرسته الحكومية الأولى. برز وسط أطفال الصف الأول بضخامة بنيانه، فنقلوه إلى فصل آخر متقدم بسنتين، وبدا هنالك أنه قد انطوى على نفسه. كان ولدًا هادئًا دائم الجلوس في آخر الفصل، لا يبدو عليه مطلقًا الانتباه إلى معلميه، ويرفض المشاركة في الحصص.

وكان المعلمون يقولون -حسبما يحكي- إن ذلك الولد متأخِّر عقليًّا. لا يطرح أسئلة، ولا يتكلم مع أحد. فلا بد من عرضه على معالج أو طبيب نفسي. و«يسألونني: لماذا لا تتكلم؟ فأجيبهم: ليس لديَّ ما أقوله».

ومع أن الانتقال من فصل إلى فصل لم يكن مريحًا، كما يقول المؤلفان، فقد كانت له منفعة واحدة لمجدي هي أنهم وضعوه في فصل واحد مع أخيه جيمي الذي يكبره بثمانية عشر شهرًا، وكان الأخوان وفيين لبعضهما، وصديقين حميمين.

في غضون أشهر قليلة من التحاقه بفصل أخيه، إذا بالولد الصغير، الجالس في آخر الفصل، الذي لا ينطق بحرف، يصبح الأول على الفصل. ذُهل الجميع من ذلك. وذهب البعض إلى أنه يغش، لكن نتائجه تحدثت عن نفسها. وكانت العائلة قد شهدت مأساة وهو في الخامسة من العمر ملأت مجدي بأسًا داخليًّا أعانه على قهر اضطرابات التغيير الدائم، وغرس في نفسه إحساسًا استثنائيًّا طاغيًا بالإصرار على تحقيق هدفه.

فقد حدث في عام 1940 أن توفيت أخت أبيه الصغرى «يوجين»، من جرَّاء مرض في القلب، وكانت طالبة في الجامعة لم تتجاوز من العمر اثنين وعشرين عامًا. إذ تضرَّر صمامها التاجي المتحكم في تدفق الدم من الأذين الأيسر في القلب إلى البطين الأيسر بسبب إصابتها بروماتيزم في القلب. وقد نجمت تلك الحالة عن الحمى الروماتيزمية المتوطنة آنذاك في مصر، ولم يكن لها في حينها علاج فعال.

اغتمَّ حبيب وأصابه الإحباط من عجزه عن مداواتها. وصعُبَ عليه لفترة العمل في المستشفى، وخيَّم الغمُّ على الأسرة. وبرغم صغر سن مجدي آنذاك، لم تزل لديه ذكريات قوية عن وفاة يوجين التي ملأت نفسه إصرارًا، فعقد العزم على أن يصبح جرَّاح قلبٍ، وعلى أن يجد علاجًا للمرض الذي أودى بحياتها. وأفضى بنواياه تلك إلى أبيه فاستخفَّ بها.

قال لي أبي: «لا يمكن أن تفعل ذلك وأنت على ما أنت عليه من فوضى. لا يمكن أن تصبح جرَّاح قلب. تركيبتك المزاجية لا تلائم ذلك».

كان الولد يُكنُّ لأبيه إعجابًا دائمًا، ويرقبه في خروجه إلى العمل مبكِّرًا من كل يوم، وقيادته الشيفروليه الصغيرة، لكنه قرَّر أن يُثبت لوالده خطأه. قال يعقوب: «ابتداءً بتلك اللحظة، ازددت عزمًا على عزم».

وبمُضي السنوات، كما يقول المؤلفان، اكتسب مجدي ثقة في نفسه. بدأ أترابه يدركون خصاله وسجاياه، فيعرفون فيه نضجه وشدَّة بنيانه القرينة بوداعته. فانتخبوه في إحدى المدارس رئيسًا لفريق كرة القدم. وحكى أن الأولاد دأبوا على قولهم إنه «إذا حدث مكروه، فمعنا مجدي يُنزل بهم العقاب».

كما كان سبَّاحًا ماهرًا. ففي أوقات مختلفة من طفولته، كان حبيب ومادلين يصطحبان الأسرة إلى رأس البر عند ملتقى النيل بالبحر المتوسِّط. «كنَّا نقيم في أعشاش مقامة على الشاطئ نفسه، فكأننا في دنيا الأحلام. هكذا كانت السباحة والبحر طرفًا من قصتي، أمَّا البحر المتوسِّط فسحر خاص».

بدأ معلمو مجدي يدركون ملكاته التعليمية ويستشرفون له مستقبلًا واعدًا: «كان معلم رياضيات يأتيني قائلًا: أعرفك، وأعرف أنك ستعرف جميع الإجابات، فهل تسمح بأن تبقى صامتًا؟ فيبعث ذلك في نفسي الإلهام وأقول: لن أقول شيئًا يا أستاذ».

استمر يعقوب في تفوقه الدراسي، كُرِّم لأنه من أوائل الطلبة في كلية الطب، وقد تسلم التكريم من الزعيم جمال عبد الناصر، لكن يعقوب اختار أن يغادر مصر، إذ من رأيه أن اشتراكية عبد الناصر أتاحت، أو سعت لإتاحة التعليم للجميع، وبالتالي ألغت التميز، فقد صار الجميع سواسية، وبعد أن كانت دفعة يعقوب ستين طالبًا صارت ألفًا، وهو يبالغ في وصف ما حدث، حيث قال: إن الطلبة أصبحوا يتدلون من الأسقف، وقد ابتعد عن السياسة، وركَّز على أحلامه في الطب، واستمع إلى نصائح أساتذته، مثل الروسي فاسيليفيتش فون آنريب، وعلي حسن، كما بدأ في اكتشاف الحياة فيما وراء كلية الطب، قبل قراره بالسفر. فقد بدأت دفعة عام 1951 التي ضمَّت جيمي في اللعب بقوة أيضًا. يقول: «كان عهد إلهام حقيقي، وسعادة، وكنَّا نُغرق أنفسنا في المتعة».

كان الأخوان يعيشان في شقة مُطلة على النيل، وينعمان بحياتهما الجديدة، فهما على قدر طيِّب من اللياقة والقوة، وقدر متزايد من الانخراط الاجتماعي، فكان مجدي يذهب للسباحة ولعب التنس، ويواصل اهتمامه بالموسيقى الكلاسيكية بتذاكر لا تكلفه غير قروش قلائل في دار الأوبرا الخديوية بوسط القاهرة. كما اشترك في جمعية الموسيقى الكلاسيكية الوليدة في كلية الطب، فاستمتع بالاستماع إلى مقتطفات من دون جيوفاني لموتسارت على الفونوغراف مع شروح للأوبرا نفسها من زملاء له في الكلية. وشأن طلبة الطب في أي مكان في العالم، كان أولئك الطلبة ينعمون بحفلات طيبة. قال مجدي: «لقد كنَّا نجِدُّ في العمل، ونحظى أيضًا بالكثير من المرح».

وبرغم تحذيرات أبويهما من المخاطر التي يواجهها زوَّار أوروبا فهي «شديدة الاختلاف، ولن تحتملاها» استغل الشقيقان إجازاتهما في السفر إلى الإسكندرية وشراء تذاكر رخيصة في سفن الركاب من قبيل مارشال جوفر أو أجاممنون.

فصل آخر من الرحلة

يحكي المؤلفان أنه بدأ يفكر في الرحيل عن مصر. وفي خطوته الأولى، سافر إلى اسكتلندا، حيث اجتاز الجزء الأول من زمالته، وهي درجة عُليا في الجراحة، وذلك في كلية الجرَّاحين الملكية في إدنبرة.

وصل يعقوب إلى محطة ويفرلي في إدنبرة على متن القطار الاسكتلندي الطائر، ليُجرِّب للمرَّة الأولى درجات البرودة القارسة في دوائر العرض الشمالية ويُعاني منها، وليُجرب أيضًا وإن كان على نحوٍ أحبَّه البرود البريطاني. كان يدخن الغليون، وكان يفعل ذلك على استحياء في هذه الأيام، ويبحث عمَّن يسأله عن الطريق. وذات مرة وهو يقترب من غريب، وضع الغليون في جيب معطفه، وقد نسي أن يُطفئه قبل ذلك، فإذا بالرجل حسبما يروي يعقوب «يقول: اسمح لي، أنت تحترق. فلم أفهم ما الذي يتكلم عنه. قال: انظر إلى معطفك. فلم أجد فيه شيئًا غير معهود، فكرَّر الرجل وهو أقرب إلى الهدوء: اسمح لي، أنت تحترق. وهذا في رأيي نموذج لبرود التفكير البريطاني».

بعد وفاة والده، واصل يعقوب استعداداته للرحيل إلى بريطانيا خلافًا لرغبة أبيه الراحل. وهو يُصرُّ على أن قراره ذلك، خلافًا للاعتقاد الشائع، لم يكن ناجمًا عن كونه مسيحيًّا قبطيًّا. قال: «تشيع قصة بأن مجدي يعقوب رحل في ضيق، بسبب كونه قبطيًّا، وذلك ببساطة غير صحيح. إنما رحلت لأسباب إيجابية. رحلت بحثًا عن فرص في العلم والطب السريري، وبرغبة في أن أخدم الناس في شتَّى أرجاء العالم».

في يوم مشهود أواخر مايو سنة 1961، استقل مجدي يعقوب القطار من محطة رمسيس في وسط القاهرة متجهًا إلى ميناء الإسكندرية على بُعد أكثر من مئة وخمسين كيلو مترًا. استغرقت الرحلة قرابة ثلاث ساعات. وبرفقة أخيه جيمي، استقل بعد القطار سفينة من الإسكندرية إلى مرسيليا قاصدًا لندن. وكانا في الليلة السابقة قد ودَّعا أمَّهما مادلين وأختهما مهجة وأخاهما الأصغر سامي. ولسنين كثيرة لم يرَ مجدي مصر بعد ذلك. ونادرًا ما سمح له الوقت بأن يكتب رسائل أو يُجري اتصالات هاتفية بالوطن. فكانت أمُّه تشتاق إليه وتشكو من ذلك، لكنها زارته بنفسها في لندن مرَّات عدة.

كان كل يوم في حياة مجدي يشهد جديدًا، إما نجاحًا باهرًا، وإما فكرة ممتازة، وإما يستمع إلى نصيحة مهمة من أحد الأساتذة. استمر تفوقه، واستمرت حياته، على خط تصاعدي، قد يشوبه بعض العثرات أحيانًا، حتى أصبح اسمه في أذهان الجميع مرادفًا للعبقرية والتميز.

هذا هو جزء بسيط جدًا من حكاية مجدي يعقوب العالم الذي لا يزال حتى وقتنا هذا يملك من التواضع ما يكفي سكان مدينة كاملة ويفيض. عندما اتصلت سكرتيرة خاصَّة من قصر باكنجهام بمجدي يعقوب في أواخر صيف عام 2013، كان في إجازة في اليونان، وسألته موظفة البلاط إن كان بوسع جلالة الملكة أن تتكلم معه. وبحسب ما يروي جيفري آرتشر، الكاتب والنبيل المحافظ الذي يدعم جمع التبرُّعات الخيرية ليعقوب، فإنه قال: «بالطبع»، لكن أول ما خطر له هو: «ما الخطأ الذي ارتكبته؟».

قال آرتشر: «أعتقد أن هذا يوجز على نحوٍ ما شخصية يعقوب، أن يكون أول ردِّ فعل له هو: ما الخطأ الذي ارتكبته؟ وليس: ها أنا على وشك أن أتقلَّد وسام الاستحقاق».