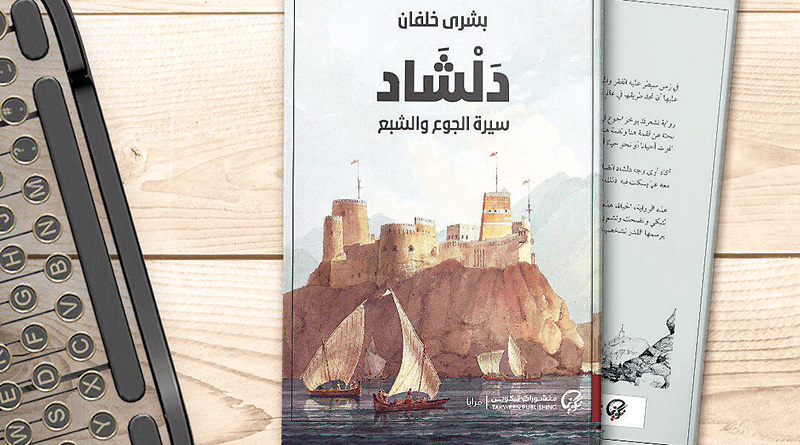

دلشاد

بشرى خلفان -

التهم الغول الشيخَ وابنَه، وانتبهت أنا من ضحكي، تغير الوقت، ولم أعد أنا دلشاد الذي كان.

أرجع بذاكرتي إلى ذلك اليوم، فأرى عسكريًّا هنديًّا في بنطلون قصير يقف أمامي، يأمرني بالوقوف ويسألني عمَّن أكون، قلت له: اسمي دلشاد وأنا من مسقط، والغول ابتلع شيخي وابنه، لكنه لم يفهمني رغم أني تكلمت بالأوردو التي تعلمتها في سوق مسقط، وساقني أمامه إلى المخفر، وهناك قلبتني الأيادي والأقدام بعنف شديد، أردت أن أصرخ في وجه الأحذية والقبعات، لكن ضحكتي سبقت صراخي، فاهتاجوا أكثر، وازدادت قوة ضرباتهم، ثم فجأة توقفوا وقذفوني إلى الشارع مرة أخرى، دون أن يسألني أحد عن شيء، أو حتى يوجهوا سبابة اتهام إلى وجهي، وكأن كل حاجتهم مني كانت التدرب على الركل والصفع.

جررت جسدي ومشيت في أزقة مومبي وحاراتها، كانت عيون الناس تلتفت إلى دشداشتي الممزقة، ومشيتي العرجاء، لم تكن العيون تطيل النظر، بل تستقر قليلًا ثم تذوب، تتجاوز ضعفي وبؤسي بسرعة، وتذهب إلى مكان آخر.

كنت أريد أن أتوقف، أن أفتح فمي، أن أسألهم عن شيء ما، لكنني لم أعد أتذكر ما هو، ففي المخفر، علقوني طويلًا من عقبي، وأظن أن كل أسئلتي والكلام الذي في رأسي اندلق على الأرض وغاب فيها.

مشيت طويلًا، وعيون الناس من كثرتها صارت عينًا واحدة، شعرت أني أمشي وحيدًا على صفحة بحر من الأجساد بلا عيون ولا أفواه، حتى اصطدمت بقامة رجل، فانتبهت، نظرت إلى وجهه فوجدت عينين وفمًا، ثم نظرت من حولي، فوجدتني أقف وسط سوق عظيم، كان الناس يسيرون فيه، هنودًا وإنجليزًا وعربًا.

رأيت رجلًا يلبس دشداشة، وعلى رأسه يضع غترة وعقالًا مقصبًا، وفي يده عصا غليظة، عرفت أنه ليس عمانيًّا، فهان مصابي قليلًا، أو ربما تعاظم، ما عدت أفرق بين القليل والكثير، وما عدت أعرف ما أحس به أو أشعر.

نظرت إلى وجهه لثوانٍ، ثم سقطت عند قدميه.

لا أعرف متى فتحت عيني أو أين، كانت الأرض تحتي خشنة وباردة ورطبة، وإلى أنفي تسللت روائح كثيرة.

مرت دقائق حتى تبينت الضوء الذي يأتي من بعيد، نظرت حولي فوجدت جدرانًا بيضاء تحيط بي، وتحتي أرض داكنة.

بقيت ممددًا، قلت: ربما هذا قبري، أعجبني ذلك، قلت: إن لم أكن ميتًا بعد فربما يجب أن أموت، لعلي لو ادعيت الموت، أغريت ملك الموت فيأتي ليأخذني، قبل أن تعود تلك الأقدام الغليظة فترفسني مرة أخرى.

من وسط الروائح الخاملة في رأسي، جاءت رائحة تشبه رائحة شيخي، عطره الذي يضعه كل صباح، والذي يتركه خلفه وهو يمشي، فأمر فيه وكأني أدخل في الفرح، فرح واثق كنت أمر فيه كل يوم وما دريت أنه منقضٍ.

فرحت بالرائحة، قلت: نجوا من الغول، ولقيني حمد وعاد شيخي لينقذني.

تحركت بكل وجعي وقمت محاولًا الجلوس، وبعد أن جلست تلاشت الرائحة وهبت روائح أخرى متداخلة، حلوة، خفيفة، جافة، رطبة وثقيلة، لكن أيًّا منها لم تكن رائحة شيخي.

حبوت خطوة أو خطوتين، ثم قمت وبدأت بالمشي، ساحبًا عظامي التي كنت أسمع صراخها في أذني، وصلت عند الباب الموارب قليلًا، اتكأت على جانبه، فوجدت رجلين يجلسان متقابلين، بينهما ميزان يضعان عليه قطعًا صغيرة من الخشب، وقنان كبيرة بها سوائل ملونة ولزجة، يسكبانها في قمع صغير ويوزعانها على قنان أصغر.

انتبه أحد الرجلين إلى وقفتي، فطلب من صبيه أن يحضر لي كرسيًّا وأمرني بالجلوس.

كان يتكلم الهندية، لكن وجهه مثل وجوه أولاد العرب ويلبس مثلهم، سحبت قدمي وجلست، سألني عن اسمي بالأوردو، فوجدتني أرد عليه بالعربية، اسمي فرحان بن غصيب ود السيح.

ابتسم الرجل فالتمع سن ذهب في فمه، ثم سألني بالأوردو مرة أخرى من أين، فقلت له من مسقط، فاتسعت ابتسامته، ولم أعرف لماذا يسألني هذا الرجل، لكنني أردت أن أجيبه، فإن كان في المسألة ضرب فليكن، عسى أن تنتهي حياتي وآلامي.

كنت متعبًا، وشعرت أني سأسقط من الكرسي، لكن الرجل أمر صبيَّه فأحضر كأس ماء وقربه من فمي. شعرت في تلك اللحظة بالعطش مُلحًّا وقويًّا وصارخًا في كل جسدي، وكأن جسدي كان بحاجة إلى رؤية الماء حتى ينتبه لعطشه، أو وكأن العطش لم يخلق قبل تلك اللحظة. استعدت شيئًا من قوتي، ثم أحضر لي الصبي كوبًا من الشاي، فارتعشت يدي وهي تمتد إليه، أخذتني رائحة الشاي إلى السفينة، إلى قمرة النوخذة، إلى شيخي البصير، إلى عبوسه ويده التي تحط كحمامة على كتف حمد.

قربت الكوب من شفتي، نفخت فيه لكن الرشفة الأولى أحرقتني فتمهلت، وعندما انتهيت سألني الرجل ولكن بالعربية هذه المرة: «اسمك فرحان بن غصيب ود السيح وأنت من مسقط؟ ويش جابك مومبي وأيش صار لك»؟

قبل أن أجيب أحضر الصبي صينية فيها خبز وعدس ووضعها أمامي، فعرفت أني جائع.

بين اللقمة والأخرى كنت أخبره عن النوخذة والشيخ والغول وعن مسقط وعيسى، لكني لم أخبره عن أمي ولا نسبي ولا مريم ولا عن بيت لوماه.

حتى أنا أعرف أن هناك أشياء لا تقال، الخزي واحد منها.

أمر لي الشيخ بفراش في المخزن وطعام، وجعل صبيه يدهنني صبحًا ومساء بخلطات صفراء حارقة، عجلت شفائي، وعندما استطعت المشي دون أوجاع كثيرة، طلبني، وخيرني بين أن أبقى في مومبي أو أن يجد لي مركبًا يعيدني إلى مسقط.

لا حاجة لي في العودة إلى مسقط، فأنا لم أتركها لأعود، حتى لو ركلتني كل الأحذية، لماذا أعود إلى مسقط؟ حتى أقف أمام بيت لوماه أطلب مضغة قلبي ولا يرد عليّ أحد؟ كي أقف في لوغان وتنهال عليَّ شتائم العجائز ولوم الرجال، سلمت بنتك لبيت لوماه... أتعرف ماذا يحدث للبنات في بيوت الأغراب.. البيوت الكبيرة.. بعت بنتك يا دلشاد؟ سأقول سنجور جمعة... قاتل الله سنجور جمعة وحكاياته ونصائحه.

- لا... ما أريد أرجع لمسقط... أريد أجلس هنا... أشتغل معك.

- معي؟ ما عندي لك شغل.

لم ألح في الطلب، شكرته ثم حملت جسدي ومزق ثيابي وخرجت، لا أعرف إلى أين أذهب؟ وماذا سيلقاني في الدرب؟ وأي أحذية ستتبارى على رفسي؟

كانت الشمس والرطوبة ورائحة العفن ممتزجة برائحة طعام يقلى وبروائح أخرى حادة وكثيرة، تنبهت إلى أني لم أسأل الرجل عن اسمه، فالتفت إلى باب الدكان، فكرت أن أعود فأسأله، لكني كنت متعبًا... أكثر تعبًا من أن أهتم.

مشيت قليلًا وأنا غائب الذهن، وعندما تنبهت وجدت نفسي وسط شارع عريض، على جانبيه دكاكين وبسط طعام ورجال ونساء وعتالون وثيران بقرون عظيمة تجر عربات محملة بسلال البضائع ولفات الثياب.

قلبت بصري في المكان، ثم شعرت بالخواء يملأ بطني ورأسي، أغمضت عيني لحظة، وعندما استيقظت وجدت نفسي في مخزن الدكان مرة أخرى.

لم أرَ وجه التاجر، لكني رأيت حذاءه وطرف ثوبه الأبيض ورشات من طين الشارع تبقعه، وسمعت صوته وهو يأمر صبيه: «عطيه ماي وخله ينام وبعدين عطيه ياكل».

سقطت في النوم ثانية، وعندما استيقظت لم أرَ شيئًا سوى الظلام، فقلت: ظلام في ظلام، فأغمضت عيني، لكن الجوع أيقظ معدتي، ورائحة الطعام تسللت إلى منخري، فتبعتها أصابعي حتى وجدت صحن العدس، وتلمست الخبز.

لست بحاجة إلى عيني ولا إلى الضوء لآكل، يدي والصحون وفمي كل حاجتي الآن... في وسط اللقمات غصصت وأنا أسأل نفسي هل كنت بحاجة إلى عيني فعلًا كي أحمي مريم؟

■ فصل من رواية تحمل نفس العنوان تصدر خلال أيام عن منشورات تكوين