1578105_228

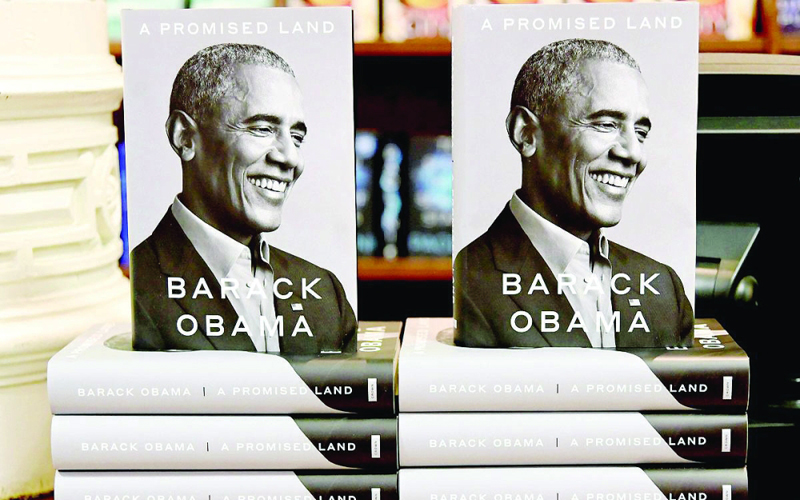

قصة الربيع العربي كما حكاها أوباما - «3»

25 يناير 2021

25 يناير 2021

باراك أوباما ترجمة - أحمد شافعي -

برغم إحباطات كنت أشعر بها بين الحين والآخر في التعامل مع مؤسسة الأمن الوطني التي بقيت تشعر بعدم الارتياح تجاه تصور مصر دون مبارك، فإن تلك المؤسسة الأمنية نفسها -وبخاصة البنتاجون والمخابرات- ربما كانت الأكبر تأثير على النتاج النهائي في مصر مقارنة مع كل ما أصدر البيت الأبيض من بيانات مهما كانت بليغة الأفكار. فلمرة أو اثنتين كلَّ يوم، كنا نجعل [وزير الدفاع] روبرت جيتس و[قائد القوات البحرية] مايك مولين و[رئيس السي آي آيه] ليون بانيتا و[مستشار الأمن الوطني] جون برينان وآخرين يتصلون في هدوء بكبار الضباط في الجيش المصري والمخابرات المصرية، ليوضحوا أن أي حملة قاسية من الجيش على المتظاهرين سيكون لها عواقب وخيمة على مستقبل العلاقة الأمريكية-المصرية. وكان المعنى الضمني لهذا التواصل العسكري-العسكري واضحا: ليس التعاون الأمريكي-المصري وما يصحبه من معونات معتمدا على بقاء مبارك في السلطة، ومن ثم فقد يكون جنرالات مصر ورجال مخابراتها بحاجة إلى إعادة النظر في أفعالهم بما يخدم مصالحهم المؤسسية. وبدا أن هذه الرسالة نجحت، فبحلول مساء الثالث من فبراير، تمركزت قوات الجيش المصري لتفصل بين القوات المناصرة لمبارك والمتظاهرين. وبدأ إيقاع اعتقال الصحفيين والنشطاء الحقوقيين المصريين يبطؤ. وبتشجيع من تغير موقف الجيش المصري، تدفق المزيد من المتظاهرين سلميا إلى الميدان. وثبت مبارك لأسبوع آخر، متعهدًا ألا ينحني أمام «الضغط الأجنبي»، لكن في الحادي عشر من فبراير، بعد مجرد أسبوعين ونصف الأسبوع من أولى المظاهرات الكبرى في ميدان التحرير، ظهر عمر سليمان في التلفزيون المصري وقد علا وجه الغم ليعلن أن مبارك ترك السلطة وأن حكومة انتقالية يرأسها المجلس الأعلى للقوات المسلحة سوف تستهل عملية انتخابات جديدة. كنا في البيت الأبيض نشاهد بث «سي إن إن» لحشود ميدان التحرير وقد انطلقت احتفالاتها. اعترت البهجة كثيرا من العاملين [في البيت الأبيض]. بعثت لي سامنثا رسالة تقول إنها عظيمة الفخر لأنها كانت جزءا من الإدارة. وفي الطرقة المفضية إلى حيث سألقي بياني الصحفي للمراسلين، لم يستطع أن يزيل بين رودز الابتسامة عن وجهه. قال «إنه لأمر مدهش أن نكون جزءا من تاريخ كهذا». قصّت كاتي صورة صحفية وتركتها على مكتبي، صورة لمجموعة من المتظاهرين الشباب في الميدان المصري يرفعون لافتة كتب عليها YES WE CAN [نعم نحن قادرون ـ وهو شعار حملة أوباما في الانتخابات الرئاسية]. شعرت بالارتياح، والأمل الحذر. ومع ذلك بقيت بين الحين والآخر أفكر في مبارك الذي كان قبل مجرد أشهر قليلة ضيفا عليَّ في غرفة الطعام العائلية القديمة في البيت الأبيض. بدلا من الفرار من بلده، اتجه الزعيم الطاعن في السن إلى الإقامة في مجمع سكني خاص بشرم الشيخ. تصورته هناك، جالسا في المكان الفاخر، وضوء شاحب يلقي ظلالا على وجهه، وحيدًا لا رفيق له إلا أفكاره. على الرغم من جميع الاحتفالات والتفاؤل المنتشرة في الأجواء، كنت أعلم أن انتقال السلطة في مصر لن يكون غير بداية نضال طويل من أجل روح العالم العربي، وهو نضال نتيجته أبعد ما تكون عن اليقين. تذكرت الحوار الذي أجريته مع محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي والحاكم الفعلي للإمارات العربية المتحدة، فور أن دعوت مبارك إلى التنحي. يومها رأيت أن محمد بن زايد لا يخفف من كلماته وهو يصف كيفية تلقي الخبر في المنطقة. قال لي محمد بن زايد: إن بيانات الولايات المتحدة في ما يتعلق بمصر توبعت متابعة حثيثة في الخليج وبقلق متزايد. ما الذي قد يحدث إذا طالب المتظاهرون في البحرين بإسقاط الملك حمد؟ هل ستصدر الولايات المتحدة مثل البيان الذي رأيناه في حالة مصر؟ قلت له: إنني أرجو العمل معه ومع الآخرين من أجل اجتناب الاختيار بين الإخوان المسلمين أو الصدامات العنيفة المسلحة المحتملة بين الحكومات والشعوب. قال لي محمد بن زايد: إن «الرسالة العلنية لا تؤثر على مبارك كما ترى لكنها تؤثر على المنطقة». وقال: إن مصر إذا انهارت وتولى الإخوان المسلمون السلطة فيها فإن ثمانية زعماء عرب سوف يسقطون، ومن هنا كان انتقاده لبياني. قال: «إنه يبين أن الولايات المتحدة ليست شريكا يمكننا الاعتماد عليه على المدى البعيد». كان صوته هادئا باردا. وأدركت أن كلامه لم يكن طلبًا لمساعدة، بقدر ما كان تحذيرا. فمهما يكن ما حدث لمبارك، لم يكن النظام القديم بالعازم على التنازل عن السلطة دونما قتال. *** وحدث أن المظاهرات المناهضة للحكومات في البلاد الأخرى تنامت حجما وحدَّة عقب تنحي مبارك، إذ ازداد عدد من يؤمنون أن التغيير ممكن. تمكنت حفنة من الأنظمة الحاكمة من القيام بإصلاح رمزي على الأقل، في محاولة التعامل مع مطالب المتظاهرين اجتنابًا لإراقة الدماء أو إثارة الاضطرابات، فرفعت الجزائر قانون الطوارئ المرفوض منذ تسعة عشر عاما، ورتَّب ملك المغرب إصلاحات دستورية زادت قليلا من سلطة البرلمان المنتخب في البلد، وسرعان ما سيفعل ملك الأردن مثل ذلك. ولكن الدرس الأساسي الذي استخلصه كثير من الحكام العرب مما جرى في مصر هو ضرورة سحق المظاهرات منهجيًا وبلا رحمة، مهما اقتضى ذلك من عنف ومهما استجلب من نقد دولي لمثل تلك الإجراءات الصارمة. ثمة بلدان شهدت أسوأ العنف على الإطلاق مثل سوريا. في سوريا تم اعتقال وتعذيب خمسة عشر تلميذا في مارس 2011 بسبب رسمهم جرافيتي مناهض للحكومة، فأثار ذلك مظاهرات كبرى ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وبعد أن فشلت قنابل الغاز وخراطيم الماء والضرب والاعتقالات الجماعية في قمع المظاهرات، مضت قوات الأسد إلى إطلاق عمليات عسكرية كاملة النطاق في مدن عديدة، لا ينقصها الرصاص الحي والدبابات وتفتيش البيوت. في الأثناء نفسها، مصداقًا لنبوءة محمد بن زايد، اندلعت في مملكة البحرين مظاهرات ضخمة، شيعية في الغالب. قضيت وفريقي ساعات نكافح بحثا عن طريقة تؤثِّر الولايات المتحدة من خلالها على أحداث سوريا والبحرين. وكانت خياراتنا محدودة إلى حد مؤلم. فقد كانت سوريا خصمًا قديمًا للولايات المتحدة، وحليفًا تاريخيًا لروسيا وإيران، ونصيرًا لحزب الله. ودون نفوذ اقتصادي أو عسكري أو دبلوماسي، كالذي كان لنا في مصر، لم يكن للإدانة الرسمية التي أصدرناها لنظام الأسد (ثم فرض الحظر الأمريكي في ما بعد) تأثير حقيقي، إذ كان بوسع الأسد أن يعتمد على أن روسيا سوف تستعمل حق الفيتو ضد أي جهود يمكن أن نبذلها لفرض عقوبات دولية من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ومع البحرين، كانت لدينا المشكلة معكوسة: فالبلد حليف للولايات المتحدة منذ زمن بعيد، ويستضيف الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية. وبالتنسيق مع السعوديين والإماراتيين، كان النظام البحريني عازما على إرغامنا على الاختيار، وكان الجميع يعون تمامًا أنه ليس بوسعنا، في اللحظة الحرجة، احتمال مغبة المخاطرة بوضعنا الاستراتيجي في الشرق الأوسط من خلال الإضرار بعلاقتنا مع ثلاثة بلدان خليجية. في 2011، لم يثر أحد سؤال عن تأثيرنا المحدود في سوريا، فهذا سيأتي لاحقا، لكن برغم بيانات متعددة أصدرتها إدارتي لإدانة العنف في البحرين، وبرغم جهود للتوسط في حوار بين الحكومة وزعامات المعارضة السنية المعتدلة، فإن عجزنا عن قطع العلاقات مع حمد -وبخاصة في أعقاب موقفنا من مبارك- تعرض لانتقادات صريحة. لم أجد طريقة بليغة أبين بها التناقض الجلي، إلا أن أعترف أن العالم مختل، وأنني في ممارستي للسياسة الخارجية كنت أوازن دائما بين المصالح المتنافسة، المصالح التي صاغتها خيارات إدارات سابقة واحتمالات راهنة، وعدم قدرتي على إعلاء أجندتنا المتعلقة بحقوق الإنسان كل مرة على بقية الاعتبارات لا يعني أنني لا ينبغي أن أجرب عمل ما أستطيعه، وعندما أستطيعه، دعمًا لما أعده قيم أمريكا العليا، لكن ماذا لو أن حكومة بدأت مجازر جماعية لا لمئات من أبناء شعبها بل لآلاف منهم وكانت لدى الولايات المتحدة القدرة على إيقاف ذلك؟ فماذا يكون الحال؟ *** على مدار اثنين وأربعين عاما حكم معمر القذافي ليبيا حكما فاسدا حتى بمعايير زملائه الطغاة، حكما بلغ حد الجنون. كان يميل إلى الأداء الصارخ، والحديث المفكك، والسلوك الغريب (فحدث مثلا قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2009 أن طلب إقامة خيمة بدوية هائلة في وسط حديقة سنترال بارك ليقيم فيها هو وحاشيته)، لكنه كان ذا كفاءة عديمة الشفقة في استئصال المعارضة من بلده، باستعمال مزيج من الشرطة السرية، وقوات الأمن، والميلشيات التابعة للدولة، في سجن وتعذيب واغتيال كل من يتجاسر على معارضته. خلال الثمانينيات من القرن العشرين، كانت حكومته تسهل هجمات مروعة من قبيل قصف رحلة (بان أمريكا) رقم 103 سنة 1988 التي أسفرت عن مصرع مواطني واحد وعشرين بلدا منهم 189 أمريكيا. وكان القذافي في الفترة الأخيرة قد حاول أن يتزيا بعباءة الاحترام فتوقف عن دعمه للإرهاب الدولي وعمل على تفكيك برنامجه النووي الناشئ (مما أدى بالبلاد الغربية ومنها الولايات المتحدة إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية) لكن ليبيا في الداخل بقيت على حالها لم تتغير. قبل أن يمر أسبوع على ترك مبارك للسلطة في مصر، أطلقت قوات القذافي الأمنية النار على مجموعة كبيرة من المدنيين احتشدت للتظاهر احتجاحا على اعتقال محامٍ حقوقي. في غضون أيام، انتشرت المظاهرات ولقي أكثر من مائة مصرعهم. وبعد أسبوع كان أغلب أرجاء ليبيا في تمرد مفتوح، واستولت القوات المناهضة للقذافي على بنغازي ثاني كبرى مدن ليبيا. وبدأ دبلوماسيون ليبيون وموالون سابقون منهم سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة في الانشقاق، ومناشدة المجتمع الدولي من أجل مساعدة الشعب الليبي. اتهم القذافي المتظاهرين بأنهم جبهات للقاعدة وأطلق عليهم حملة إرهاب معلنا أن «كل شيء سوف يحترق». ومع بداية مارس كان عدد الموتى قد ارتفع إلى ألف. فزعين من المذبحة المتصاعدة، سرعان ما فعلنا كل ما في وسعنا باستثناء اللجوء إلى القوة العسكرية لإيقاف القذافي. دعوته إلى التخلي عن السلطة وقلت إنه فقد شرعية الحكم. فرضنا عقوبات اقتصادية، وجمدنا مليارات الدولارات من الأصول التي تخصه وأسرته، ومن خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نجحنا في تمرير حظر على الأسلحة وأحلنا قضية ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية حيث يمكن أن يحاكم القذافي وغيره لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ولكن الزعيم الليبي لم يرتدع. وقدّر المحللون أن عشرات الآلاف من الأرواح سوف تزهق مع وصول قوات القذافي إلى بنغازي. حدث في ذلك الوقت أن تكونت فرقة من منظمات حقوق الإنسان في أول الأمر ثم انضم إليها حفنة من كتاب الأعمدة ثم انضم عدد من أعضاء الكونجرس والكثيرون من الإعلام، مطالبين الولايات المتحدة بعمل عسكري لإيقاف القذافي. ولقد رأيت في ذلك -من نواحٍ كثيرة- بادرة تطور أخلاقي. فعلى مدار أغلب تاريخ أمريكا، كانت فكرة استعمال قواتنا المقاتلة لإيقاف حكومة عن قتل شعبها لتعد فكرة غير مثمرة ـ لأن هذا العنف من الدول كان يجري طوال الوقت، ولأن صناع السياسة الأمريكيين ما كانوا يعدون موت الأبرياء من الكمبوديين أو الأرجنتينيين أو الأوغنديين أمرا يتصل بمصالحنا، ولأن كثيرا من مقترفي تلك الأفعال كانوا حلفاءنا في الحرب على الشيوعية (ومن ذلك الانقلاب العسكري المدعوم من المخابرات المركزية الأمريكية الذي تردد أنه أطاح بالحكم الشيوعي في إندونيسيا سنة 1965 قبل سنتين من وصولي وأمي إلى هناك وكانت له نتيجة دموية تقدر بوفاة ما بين خمسمائة مليون ومليون نسمة)، غير أنه حدث في تسعينيات القرن العشرين أن أدت تقارير دولية صادرة في الوقت المناسب حول جرائم من ذلك النوع، بجانب صعود أمريكا بوصفها القوة العظمى الوحيدة في العالم بعد الحرب الباردة إلى إعادة النظر في تقاعس الولايات المتحدة عن التحرك وأفضت إلى تدخل ناجح من الناتو بقيادة أمريكية في الصراع البوسني. والواقع أن التزام الولايات المتحدة بإعطاء الأولوية في سياستها الخارجية للتدخل منعًا لوقوع الأعمال الوحشية كان موضوع كتاب سامنثا الأساسي وأحد الأسباب التي جعلتني آتي بها إلى البيت الأبيض. ومع ذلك، وبقدر ما كنت أومن بالدافع إلى إنقاذ حياة الأبرياء من الطغاة، كنت في غاية الحذر من إصدار الأمر بأي عمل عسكري ضد ليبيا، للسبب نفسه الذي جعلني أرفض اقتراح سامنثا بأن أضمِّن خطاب تسلمي جائزة نوبل في السلام قولا صريحا بـ«المسؤولية [العالمية] عن حماية» الأبرياء من حكوماتهم. أين ينتهي الالتزام بالتدخل؟ وما المعايير؟ كم من الناس ينبغي أن يلقوا مصرعهم، وكم ينبغي أن يزيد عليهم من المعرضين للخطر، لتحفيز الولايات المتحدة على اتخاذ رد فعل عسكري؟ لماذا ليبيا وليس الكونغو مثلًا التي أدت فيها سلسلة صراعات أهلية إلى ملايين الموتى من المدنيين؟ هل لا نتدخل إلا إذا انتفت أي فرصة لوقوع خسائر من الأمريكيين؟ لقد ظن بيل كلينتون أن المخاطر قليلة سنة 1993 حينما بعث قوات العمليات الخاصة إلى الصومال للقبض على عناصر من منظمة حربية دعمًا لقوات حفظ السلام الأمريكية هناك. فحدث في الحادثة المعروفة بـ«فجر الصقر الأسود» أن لقي ثمانية عشر عضوا مصرعهم وأصيب ثلاثة وسبعون. الحقيقة أن الحرب ليست بالعمل المنظم أبدا، ودائما ما تفضي إلى عواقب غير محسوبة، حتى في حال خوضها ضد بلاد عديمة القوة في ظاهر الأمر وباسم قضية نبيلة. يتبع *مقتطف من كتاب باراك أوباما السيري الصادر في نهاية 2020 بعنوان «أرض موعودة».