في يومها العالمي.. الطهطاوي المترجم الأول في الثقافة العربية

تحتفل مصر باليوم العالمي للمترجم يوم 15 أكتوبر من كل عام، وهو ذكرى وفاة الشيخ المستنير رائد الفكر والتنوير العربي الحديث رفاعة رافع الطهطاوي.

وفي الاحتفال بالمناسبة المعرفية المهمة، جاءت كلمات الصديق المترجم السوري البارز الكبير ثائر ديب لتحيي ذكرى الجد المثقف التنويري الأول في ثقافتنا العربية الحديثة؛ الشيخ الإمام رفاعة رافع الطهطاوي (1801-1873) الذي وهب حياته وجهده وطاقة عمره كلها لتعليم وتنوير بلده وأهله وأمته العربية الإسلامية كلها، وقام بعمل عظيم يفوق طاقة البشر ما بين تعلم واكتساب المعرفة وإجادة الفرنسية، ثم مرحلة العطاء الزاخر في التدريس وتعليم أجيال وأجيال، بموازاة الكتابة والتأليف والترجمة والإشراف على الترجمة وإنشاء المؤسسات التعليمية وتولي إدارتها، وكان له فضل الريادة منفردا سباقا بلا منافس ولا منازع. يقول ثائر ديب:

"البارحة كان ميلاد رفاعة رافع الطهطاوي (15 أكتوبر 1801-1873) الشيخ النابه الذي عرف قيمة الترجمة كما لم يعرفها أحد والذي خلّص الإبريز حين لخّص باريز.. وأشياء أخرى كثيرة".

نعم لقد كانت "الترجمة" التي عرف قيمتها كما لم يعرفها أحد في زمنه، هي قناع الشيخ رفاعة الذي تخفى وراءه ونقل كل ما كان يريد توصيله إلى من يطالع ما كتب، تأكيدا لحلمه الجميل في أن تنتقل أمته المصرية والعربية الإسلامية من مستوى الضرورة إلى مستوى الحرية.

وإذا كانت الترجمة كذلك في فكر ومشروع الطهطاوي؛ فإن الكتابة الذاتية كانت وسيلة موازية لهذا القناع، لقد بدأت رحلته التنويرية بالرحلة إلى فرنسا، وقبل الرحلة نبهه أستاذه الجليل الشيخ حسن العطار إلى ضرورة "إن بلادنا لا بد أن تتغير، وأن يتجدد بها من العلوم والمعارف ما ليس فيها".. وبالتالي إلى ضرورة تدوين مشاهده في كتاب، هكذا انبثقت فكرة «تخليص الإبريز في وصف باريز»، وذلك بالمعنى الذي جعل الكتاب استخلاصًا لأسباب تقدم الفرنسيين، ووصفا للمظاهر الفعلية لهذا التقدم، وكما كان السفر "مرآة الأعاجيب" على نحو ما وصفه الشيخ حسن العطار في تقديمه لكتاب تلميذه النابغة بعد أن فرغ منه وعاد إلى مستقره، كان السفر أيضًا تحولًا للوعي، وتغيرًا في الفكر، وارتحالًا من منظورٍ إلى منظور، وكانت الكتابة في كل حال تسجيلًا لهذا التحول، خطوة، خطوة.

- 2 -

كان رفاعة الطهطاوي قلب الحركة الثقافية في مصر، في ذلك الوقت، ومصدر الإشعاع الفكري فهو الذي أنشأ مدرسة الألسن وتولى نظارتها والتدريس بها والإشراف عليها، وهو الذي أنشأ قلم الترجمة الملحق بها وهو الذي اختار أعضاءَه من بين النابغين من تلاميذه خريجي الألسن، وهو الذي اختار لهم الكتب التي ترجموها وأشرف على تصحيح هذه الكتب وتحريرها ومراجعتها بعد ترجمتها.

لقد كان الطهطاوي بحق العين العظمى المندهشة المتلهفة للمعرفة والنور والعلم ولم يترك شيئًا، مهما كان صغيرًا أو تافها أو عابرا أن ينال من هذا النهم أو يصرفه عن هدفه وطريقه حتى وفاته.

أوليات رفاعة الطهطاوي وريادته وأسبقيته لم تكن في مجال واحد أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة! إنها تقريبًا في كل العلوم والمعارف والخبرات الإنسانية التي كانت غائبة بالكلية عن ثقافة هذه الأمة! سنأخذ مثالا بسيطا:

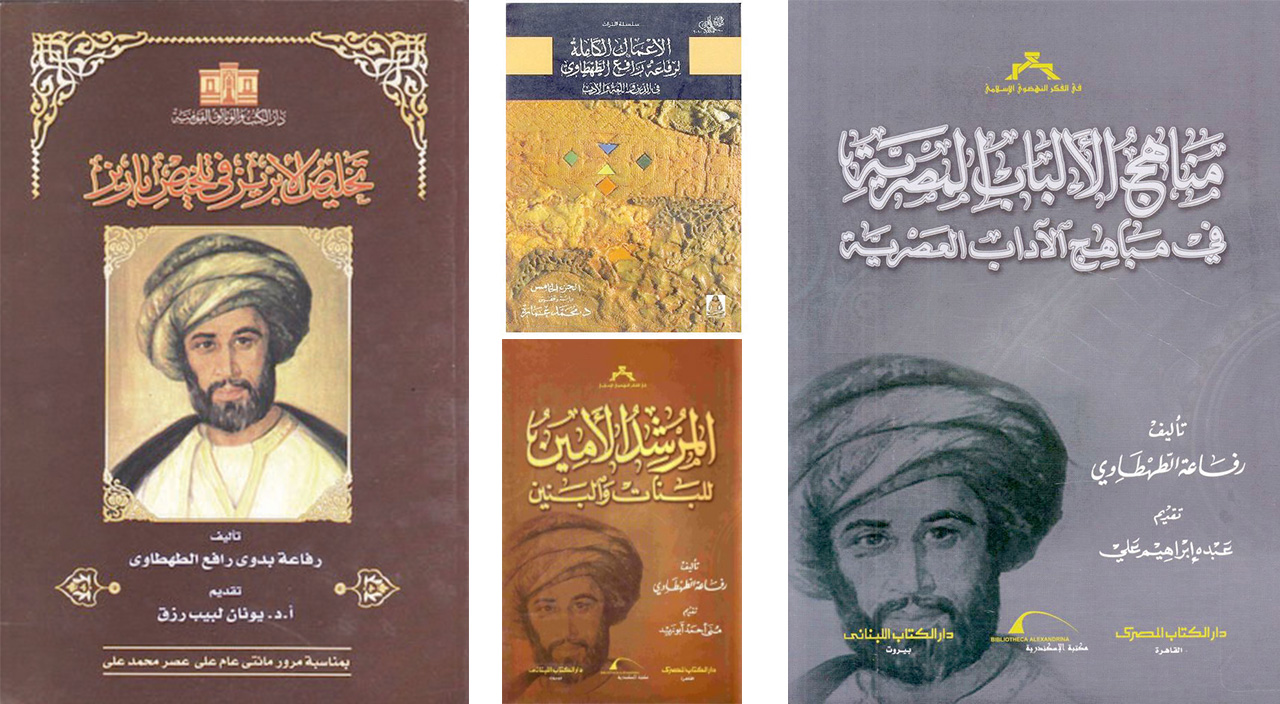

أول من ترجم دستورا حديثا إلى اللغة العربية، أول من أنشأ كتابا في أدب الرحلة بمعناها الحديث، ويعتبر كتابه الأشهر «تخليص الإبريز في وصف باريز» الذي يروي فيه انطباعاته عن باريس من أشهر كتب الرحلات العربية، ويقدم الطهطاوي في كتابه هذا أول وصف عربي حديث لبلد أوروبي، ويتحدث فيه عن مفهومه للإصلاح وتتردد فيه للمرة الأولى في الثقافة العربية المفاهيم السياسية الحديثة "الدستور" و"الدولة الوطنية" و"البرلمان"، ومؤسسات الحكم وصيانتها.. إلخ.

أول من ترجم كتابا في أدب المغامرات والرمز والوعظ وتربية الملوك في «مواقع الأفلاك في مغامرات تليماك»!

أول من أنشأ مدرسة متخصصة لتعليم اللغات الأجنبية (الألسن) وأشرف عليها وأعد كوادرها، أول من تولى رئاسة تحرير الوقائع المصرية وجعلها تصدر بالعربية بعد أن كانت تصدر بالتركية (أول جريدة ناطقة باللغة العربية)

أول من ألف كتابا في السيرة النبوية بالمعنى الحديث والعصري وأول من ألف كتابا في السياسة والتربية والاجتماع... إلخ

أول من دعا إلى تعليم المرأة وتثقيفها وصيانة حقوقها وتحريرها من قيود الجهل والانغلاق والأحكام البالية؛ اسمع معي الشيخ المستنير، وهو يقول في كتابه العظيم «المرشد الأمين للبنات والبنين»:

"إن حدوث اللخبطة في عفة النساء لا يرجع إلى سفورهن أو سترهن؛ إنما منشأ ذلك التربية الجيدة أو التربية الخسيسة".

- 3 -

كان أول ما لفت نظري في مشروع الشيخ المستنير هو وعيه المبكر جدا بقيمة الوطن، ومعنى الوطنية، والدعوة إلى المواطنة! كانت الدعوة إلى تلك الأفكار في وقتٍ مبكر للغاية، وعلى يد من؟

مثقف أزهري مستنير تلقى كل أشكال العلوم الدينية التقليدية في الأزهر الشريف، ثم أتيح له السفر إلى فرنسا إمامًا لإحدى البعثات التعليمية التي كان يرسلها محمد علي إلى أوروبا، ويقضي هناك ما يقرب من 6 سنوات كاملة؛ لكنها لم تكن كغيرها من سنوات عمره!

لقد تحول الطهطاوي في هذه السنوات الست إلى حفنة مجردة من الحواس المستقبلة الفاعلة المتأملة لكل ما يدور حولها من أحداث ووقائع؛ يسمع ويرى ويقرأ ويكتب ويسأل ويسجل ويدون بدهشة عظيمة حَدَت بالمرحوم صلاح عبد الصبور أن يطلق عليه "المندهش الأعظم".

كان عظيم الشغف وعظيم الفضول وواسع المعرفة للدرجة التي استطاع فيها أن يلم بأفكار ومبادئ الثورة الفرنسية، وأن يدرك ما تمخضت عنه من تكوين مؤسسي وتغييرات واسعة وشاملة في الجهاز الإداري والفكر السياسي للدولة الفرنسية؛ لم يترك رفاعة شيئا رآه أو سمع به أو سمع عنه، ولم يسجله في كتابه الأشهر في تاريخ الكتب النهضوية؛ أقصد كتابه المهم «تخليص الإبريز في تلخيص باريز» عن السنوات التي قضاها في فرنسا.

وكان هذا الكتاب ضربة البداية أو الانطلاقة الكبرى في ظاهرة العناية بالترجمة من الثقافة الفرنسية إلى العربية التي شهدها القرن التاسع عشر، كما يقول المؤرخ والعالم الجليل الدكتور محمد صابر عرب، الذي قرَن هذه العناية بنشر رفاعة الطهطاوي لكتابه «تخليص الإبريز في تلخيص باريز»، الذي صدر للمرة الأولى في عام 1834.

يقول الدكتور صابر عرب عن الكتاب "ولا أعتقد أن كتابًا آخر في أدب الرحلات، قد حظي بهذا القدر من الاهتمام، فلقد تلقفه جمهور القراء بالبحث والدراسة، ولعل مصدر العناية به أنه قد نقل المجتمع الفرنسي إلى القارئ العربي؛ وخصوصًا في جوانبه الفكرية والاجتماعية، وكان بمثابة الدرس الأول الذي أتاح لقراء العربية أن يقفوا على سر تقدم الغرب وتخلف الشرق".

بالمناسبة، كان الدافع إلى تأليفه هذا الكتاب، هو نصيحة وطلب أستاذه وأبيه الروحي الشيخ حسن العطار، وكان هو أيضًا الذي أشار على محمد علي باشا بالموافقة على استقدام إمام أزهري "رفاعة" يلازم طلاب البعثة المتجهة إلى فرنسا ليؤمهم في الصلاة؛ وفي الوقت نفسه يكون طالبا محتملا حال ثبوت نبوغه وتفوقه!

ولم يضيع الطهطاوي الفرصة، وأثبت أنه أهم وأنبغ طلاب هذه البعثة، بل قدر له أن يكون هو بشير الاستنارة والتمدن والفكر الحديث في الثقافة المصرية والعربية.

كان لزاما عليّ أن أقرأ المزيد عن حياة الطهطاوي وسيرته منذ ميلاده بالصعيد وتلقيه العلم في الأزهر الشريف، وسفره إلى القاهرة ثم إلى فرنسا إلى بقية محطات حياته الحافلة بالأحداث والأعمال وعظائم الأمور والإنجازات إلى وفاته عام 1873. وكان أن خصصتُ له ثلاثة فصول كاملة في كتابي «سيرة الضمير المصري»، وأشعر بأني لم أوف حقه بعد!

رحم الله الجد التنويري الكبير وأسكنه فسيح جناته.